Небесный клининг: перспективные технологии очистки космоса от мусора

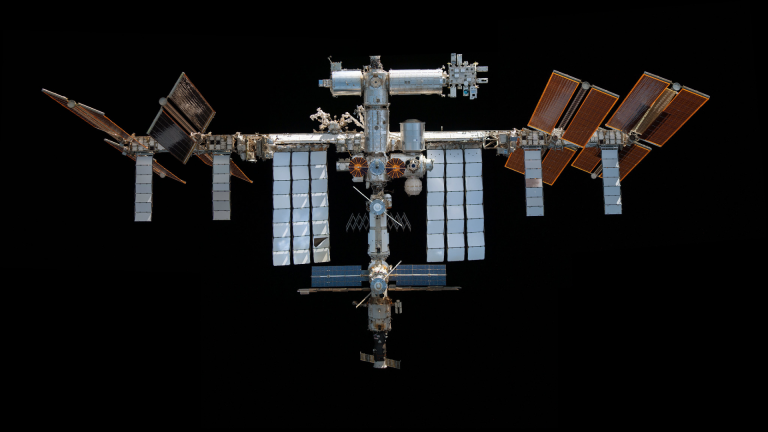

Мусор в космосе — наследие семи десятилетий освоения орбиты. Сегодня над Землей, согласно последнему отчету Европейского космического агентства, скопилось более восьми тысяч тонн обломков спутников, ступеней ракет и других бесхозных артефактов. Немалая их часть перемещается в экстремально высоком вакууме со скоростью 28 000 км/ч. Число фрагментов размером более сантиметра, способных повредить действующие аппараты и угрожающие целостности МКС, уже превысило миллион. Эффект Кесслера — сценарий, при котором столкновения мусора запускают цепную реакцию разрушений, порождая все больше обломков — уже не кажется проблемой далекого будущего. Какие технологии могут предотвратить катастрофу — в нашем обзоре.

- что представляют собой роботы-мусорщики ClearSpace-1 и RemoveDEBRIS

- как работают ионные двигатели

- когда гарпун эффективнее сети

- при чем тут тормозные паруса и лазерные метлы

Первый мусор в космосе появился ещё с запуском «Спутника-1» в 1957 году — на околоземной орбите тогда осталась последняя ступень ракеты-носителя Р-7, разработанная под руководством Сергея Королёва. Через три месяца она сгорела в атмосфере, но эпоху внеземного загрязнения можно было считать открытой. Спустя год после этого американцы запустили конкурента советского спутника — Vanguard 1. В отличие от своего предшественника, летавшего 92 дня, этот аппарат занял эллиптический эшелон с малым сопротивлением атмосферы и по сей день кружит вокруг планеты, представляя собой самый старый искусственный объект на орбите Земли. Он давно вышел из строя, но его безжизненная металлическая оболочка стала ярким символом — как американской истории освоения космоса, так и проблемы засорения внеземного пространства.

В начале 2025 года группа инженеров-исследователей опубликовала статью «Восстановление истории: варианты возвращения Vanguard 1 на Землю» с описанием технических перспектив поимки рекордсмена и размещения его в музее. Осуществить это, по мнению авторов, можно несколькими способами. Например, подвести к нему летательный аппарат с роботизированными манипуляторами и прикрепить к его корпусу топливные реактивные ранцы. Но «ручная доставка спутника», как отмечают авторы статьи, «вероятно, была бы более точной». Они упоминают полёт в сентябре 2024 года модифицированной капсулы Crew Dragon с миллиардером Джаредом Айзекманом и тремя другими пассажирами на борту. Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис тогда частично выходили из носовой части капсулы для тестов новых скафандров SpaceX. Экипаж мог бы таким образом доставить Vanguard 1 в капсулу «с помощью какого-нибудь роботизированного устройства и упаковать его в контейнер для обратного полёта», предположили американские инженеры.

Иные масштабы

Однако Vanguard 1 не одинок в своем бесцельном блуждании по вселенной. С момента запусков первых спутников число неконтролируемых объектов, доставленных в космос человеком, с каждым годом только растет — как и частота самих запусков и связанных с ними инцидентов. Так, в марте 2025 года список небесных аварий пополнил прототип космического корабля Starship, который взорвался через десять минут после отделения от ракеты-носителя Super Heavy. Сама ракета-носитель благополучно приземлилась на стартовой площадке, но обломки гигантского аппарата разлетелись на высоте около 150 км.

На таком уровне плотные слои атмосферы Земли ещё оказывают сопротивление, и даже небольшие фрагменты обычно сгорают в течение нескольких минут или суток, что и произошло с фрагментами Starship. Другое дело — высоты 600−1000 км, где частицы мусора могут сохраняться десятки лет, или выше 1000 км, где они могут блуждать столетия или даже тысячелетия.

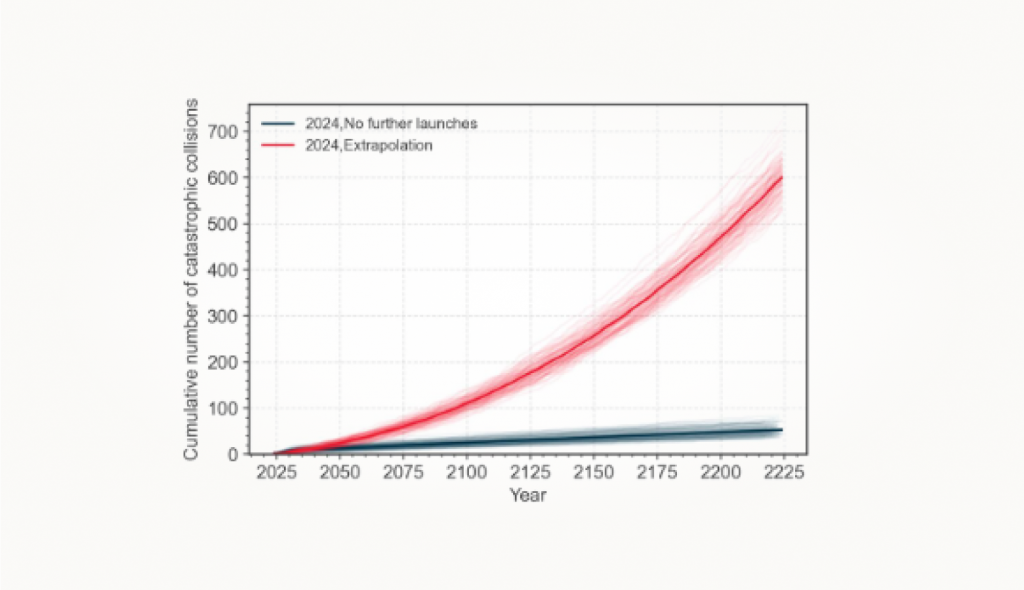

Но даже если вообразить, что с текущего момента новые запуски прекратятся, ухудшения ситуации с космическим мусором не избежать: по расчетам специалистов Европейского космического агентства (ЕКА), столкновения уже существующих бесхозных объектов приведут к дальнейшему увеличению их количества на низкой околоземной орбите: сработает тот самый сценарий Кесслера.

«Необходимо внедрять более строгие меры по снижению загрязнения орбиты, а в будущем, возможно, потребуется и активная очистка», — говорится в отчете ведомства за 2024 год. Так какие же технологии могу помочь человечеству в «расчистке вселенной»?

Источник

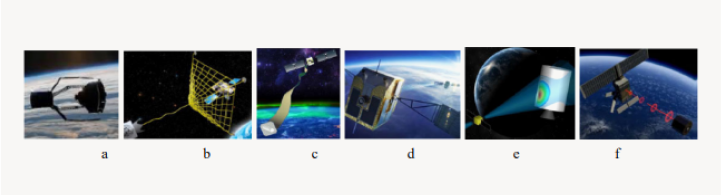

Роботы-мусорщики с механическим захватом

Если в отношении затерянного спутника размером с грейпфрут хотя бы теоретически можно применить способ «ручной доставки», то в случае со 112-килограммовым адаптером Vespa ракеты Vega, оставшемся на орбите в 2013 году, такой подход не кажется реалистичным даже в теории.

Осознавая это, специалисты ЕКА разработали ClearSpace-1 — первый в мире специализированный аппарат для удаления крупного космического мусора. Пока они этим занимались, адаптер уже подвергся атаке других мусорных объектов, после чего его вызволение из космического плена решено было отложить.

Новой целью стал Proba-1 — 94-килограммовый демонстрационный аппарат ЕКА, запущенный в 1998 году. Однако с датой этой миссии пока не определились.

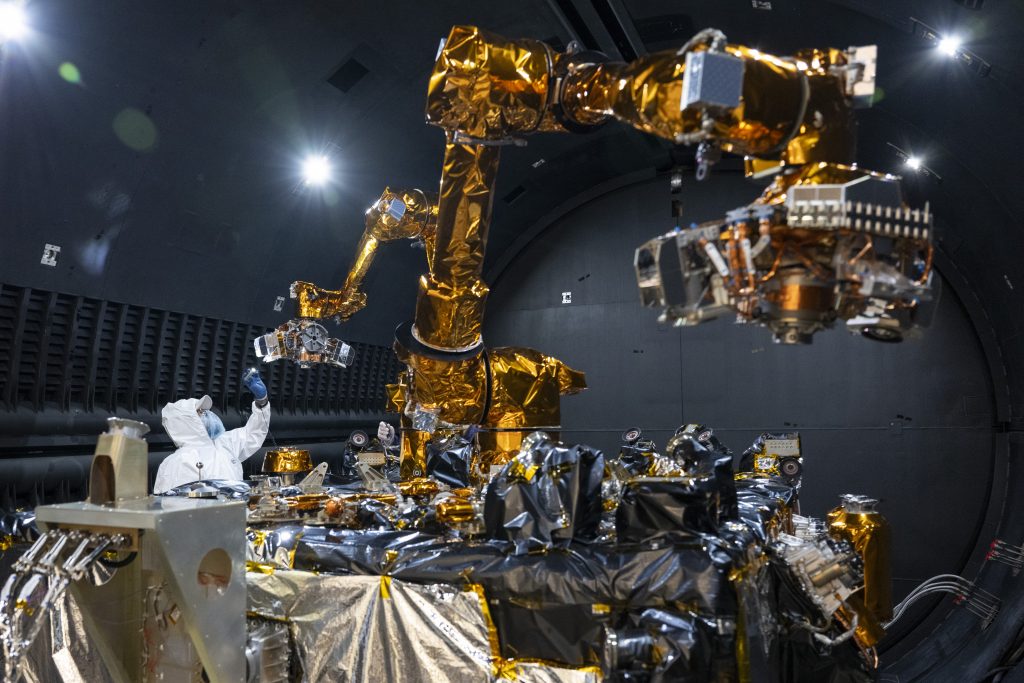

Техническое решение ClearSpace-1 основано на четырех гибких манипуляторах из углеродного волокна. Каждый манипулятор оснащен сенсорами давления для точного контроля силы захвата — критически важного параметра при работе с объектами, целостность которых может быть нарушена. Приближение к объекту и его захват — самые сложные операции робота-манипулятора, но и вторая часть миссии непроста: скорректировать траекторию, направив объект в плотные слои атмосферы для контролируемого сгорания.

Примером более зрелого подхода можно считать Mission Robotic Vehicle (MRV) — автономный буксир с ИИ-навигацией от инженеров SpaceLogistics. Его алгоритмы используют компьютерное зрение для анализа формы объекта через трехмерное лазерное сканирование. В 2024 году MRV успешно переместил отработанный спутник Galaxy-15 с геостационарной орбиты на так называемую «кладбищенскую», затратив на маневр 32 дня.

«Мы создаем инфраструктуру обслуживания в космосе, которой никогда раньше не было», — гордо заявляет президент SpaceLogistics Роб Хауге.

Только без рук: сети и гарпуны

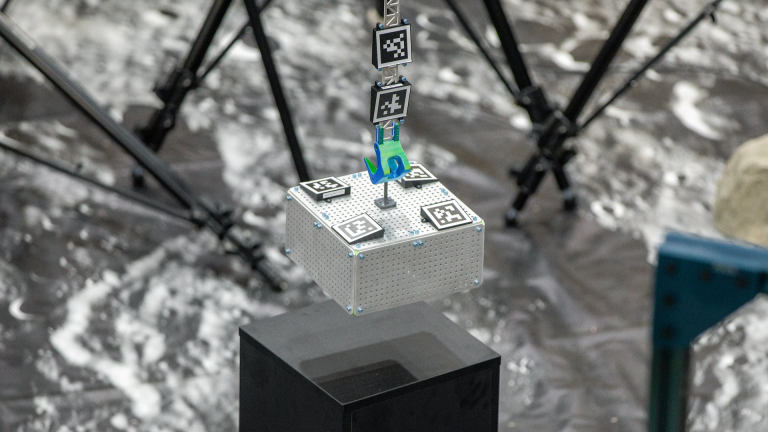

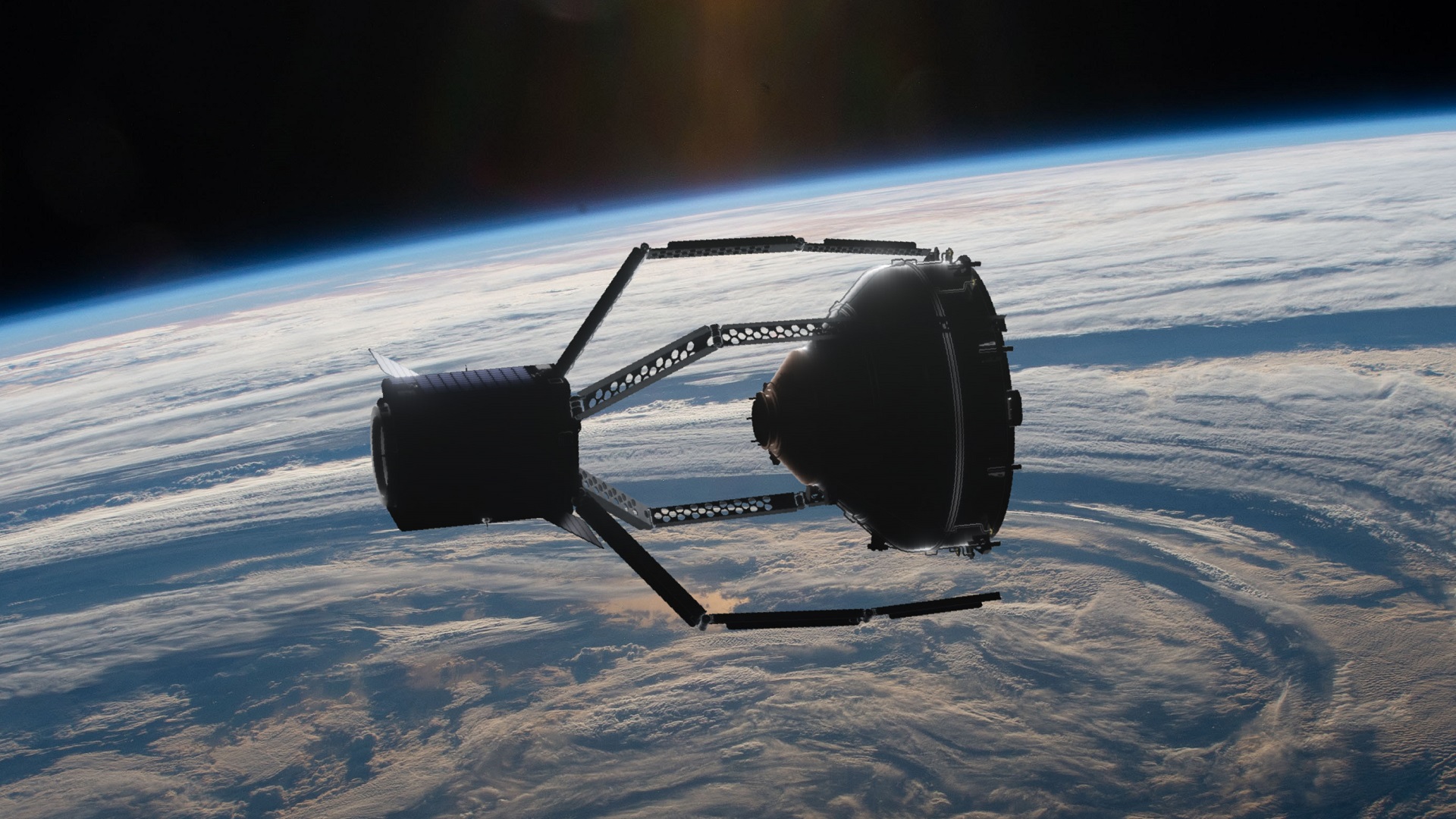

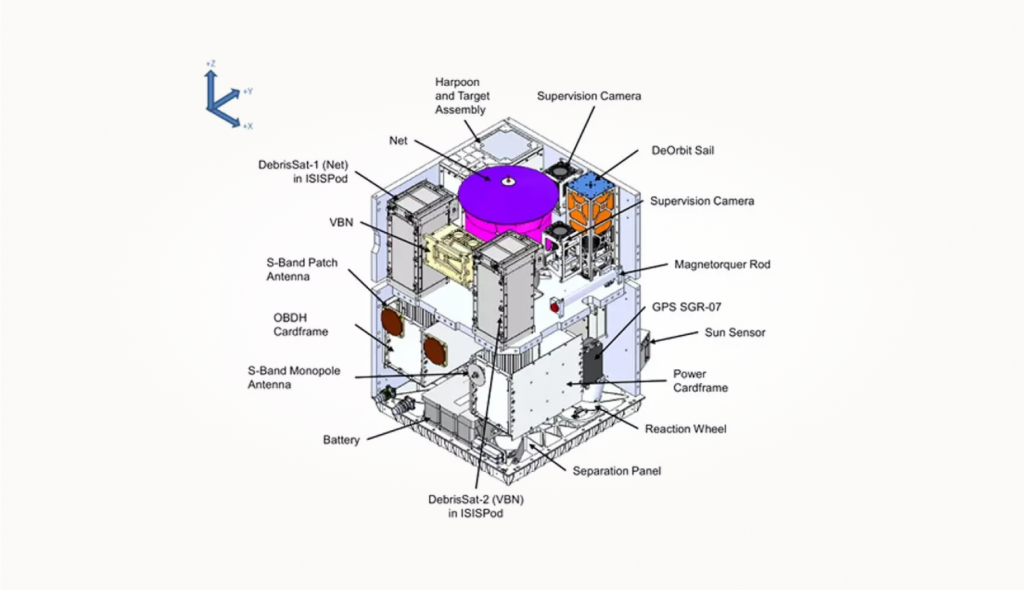

Однако механический контакт не всегда целесообразен. Британский спутник-мусоролов RemoveDEBRIS, запущенный в 2018 году, продемонстрировал альтернативный подход — использование пятиметровой в диаметре сети. Сетка выбрасывается в сторону объекта и раскрывается за доли секунды, а утяжеленные края помогают ей затем окутать цель. После захвата специальный механизм затягивает сеть уже с мусором.

Источник

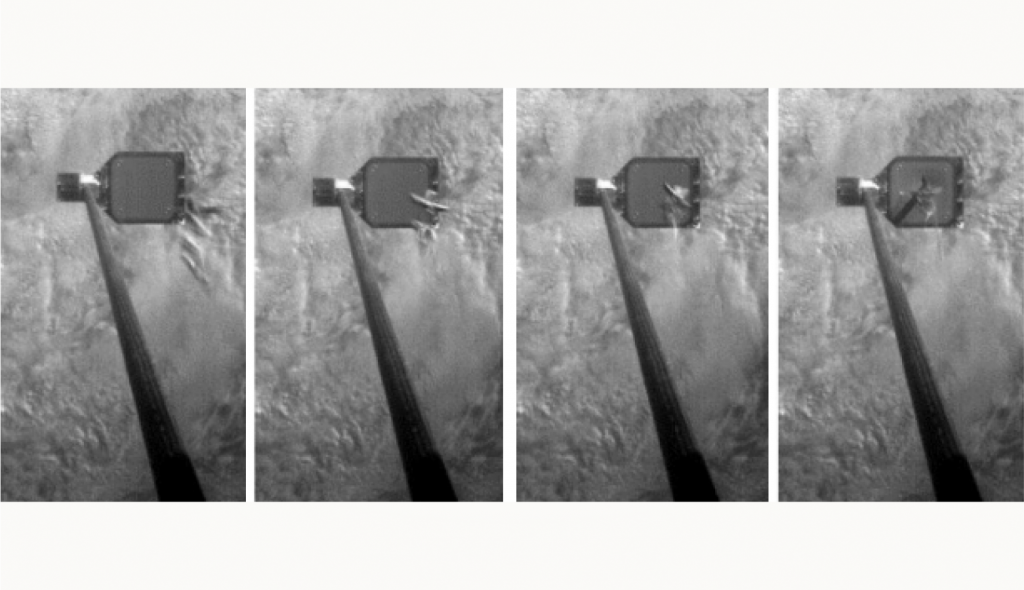

Годом позже аппарат испытал еще одну технологию — гарпун. Выстрелив им в цель размером с ноутбук, расположенную на выдвижной штанге, он успешно его зафиксировал. Острый наконечник пробил поверхность объекта в точно запланированной зоне. «Это как попасть иглой в движущуюся булавку на расстоянии 300 км», — поясняет инженер проекта Гульельмо Альетти.

Источник

Модуль с российским акцентом

Российские инженеры предложили свой способ решения мусорной проблемы — многоразовый спутник для очистки орбиты, тестовый запуск которого запланирован на 2025 год. Разрабатываемый аппарат, созданный специалистами Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Баумана совместно с компанией «Орбитальные технологии», представляет собой автономный космический транспортер с сетчатой системой захвата.

Ключевая особенность российской разработки — модульный принцип конструкции. Модуль с сетчатой ловушкой состоит из четырёх блоков, которые расходятся в стороны при приближении к объекту, натягивая при этом сеть.

Помимо очистки космического пространства, аппарат способен выполнять дополнительные задачи: перемещать спутники между орбитами, продлевая срок их службы, или даже возвращать их на Землю для ремонта и повторного запуска.

Несмотря на разнообразие технологических решений в данной сфере, механический захват обломков остается одной из самых сложных задач, так как объекты в космосе движутся со скоростью более 7 км/с. В отличие от зарубежных аналогов с жестким креплением, российская система использует маневренные модули с эластичным захватом, что теоретически снижает риск повреждения цели или образования новых фрагментов мусора.

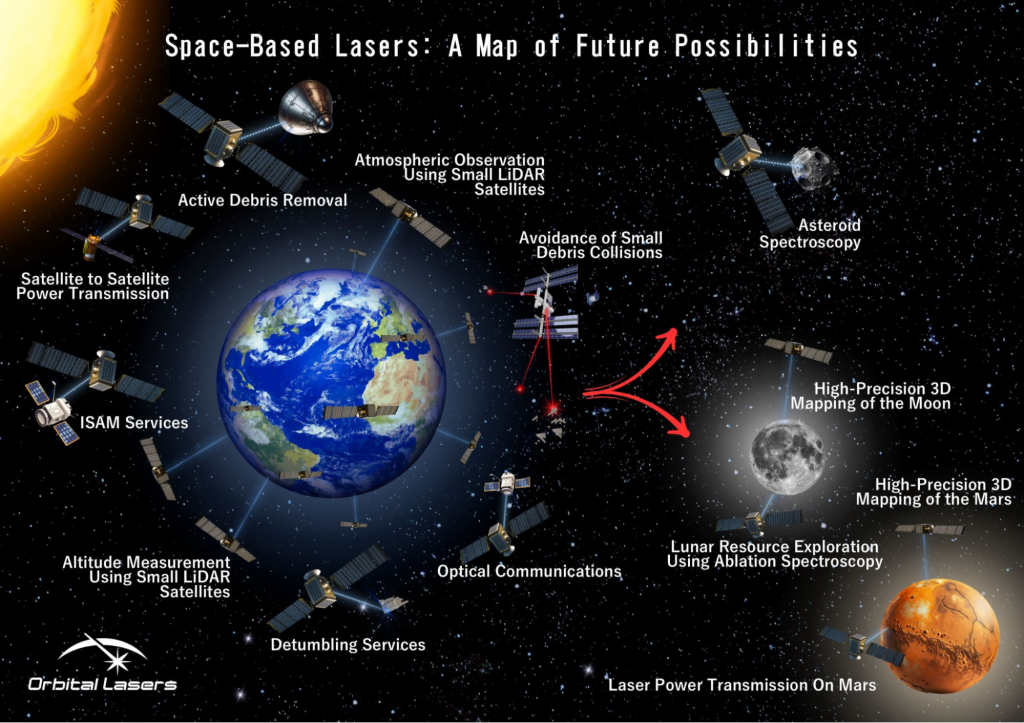

Лазерная метла: бесконтактное удаление

Для удаления слишком малых или опасных объектов, с которыми невозможен прямой контакт, разрабатываются лазерные технологии. В частности, уже не первое десятилетие ведутся работы над наземными лазерами мощностью около 100 кВт, способными уничтожать мелкие цели на дистанции до 10 км. Подобные системы создаются в разных странах, но эффективность их невоенного применения остается предметом дискуссий.

Технический принцип «лазерного клининга» основан на абляции — процессе, при котором луч нагревает поверхность объекта. Образующийся в результате пар создает реактивную тягу, которая смещает объект на более низкую орбиту. При таком подходе решающее значение имеет точная фокусировка луча: даже миллиметровое отклонение на Земле приводит к километровому расхождению на уровне цели. Не обойтись в таком случае и без адаптивных оптических систем, компенсирующих атмосферные искажения.

Менее энергозатратный вариант — оснастить спутник лазерной установкой малой мощности и вывести его на орбиту. Японский стартап Orbital Lasers и индийская компания InspeCity разрабатывают именно такую систему: с помощью лазерной абляции она могла бы останавливать вращение крупных фрагментов космического мусора, находясь в непосредственной близости от них. Однако, несмотря на снижение энергопотребления, возникает другая проблема — отсутствие гарантий, что подобные технологии не будут использованы для совсем иных задач, например, в качестве оружия против других стран.

Ионный ветер и идеальная синхронизация

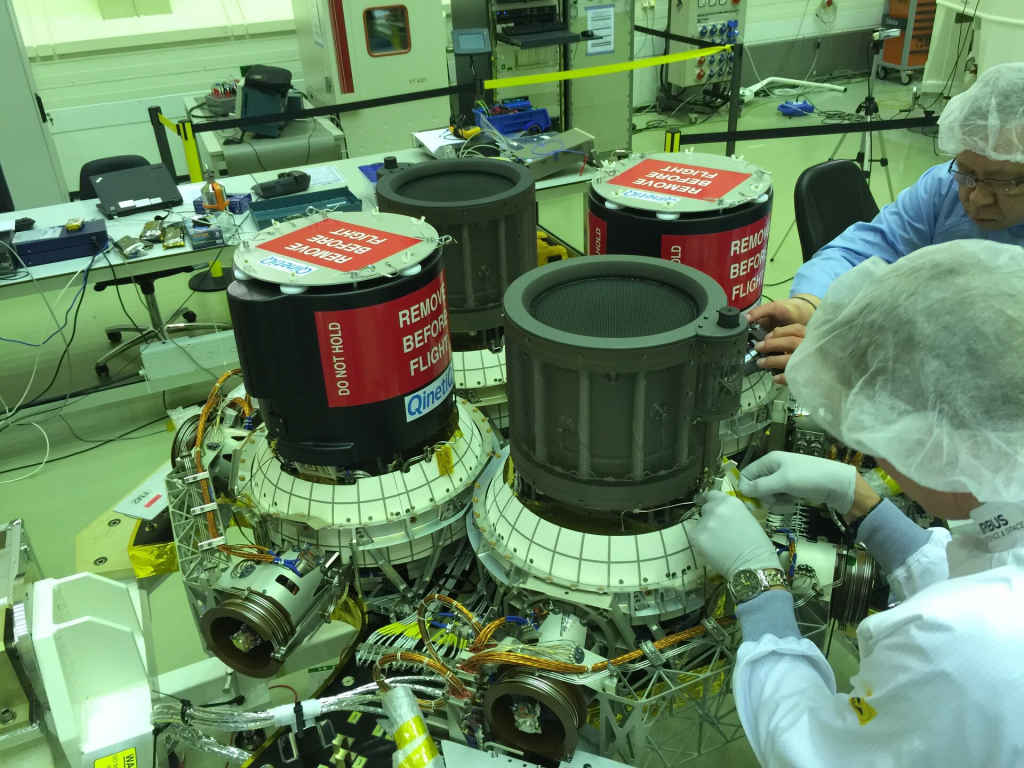

Еще один перспективный бесконтактный метод основан на использовании ионных потоков и представляет собой ускоритель, генерирующий направленный поток положительно заряженных ионов ксенона или аргона. Эти ионы, разогнанные до скоростей порядка 30 км/с, передают импульс выбранному объекту, постепенно изменяя его траекторию. Лабораторные испытания Европейского космического агентства продемонстрировали, что за два-три месяца такой «ионный ветер» может скорректировать 100-килограммовый объект на 200 км. Кроме того, ЕКА успешно использовало ионные двигатели в миссии BepiColombo, где четыре двигателя суммарной тягой 290 мН обеспечивают маневры аппарата на пути к Меркурию.

Основная сложность метода заключается в необходимости идеальной синхронизации: для эффективного воздействия аппарат должен поддерживать постоянное расстояние от 20 до 50 метров от цели, что чрезвычайно сложно обеспечить при скорости движения более 7 км/с.

Источник: журнал Network and Communication Technologies, Canadian Center of Science and Education

Тормозные паруса, электромагнитные сети и «умные» тросы

В отличие от упомянутых выше активных методов очистки космического пространства, пассивные технологии менее затратны и в то же время более надёжны, ведь в их основе — естественные физические процессы. Одна из таких технологий — тормозные паруса — представляет собой лёгкие конструкции, увеличивающие площадь спутника для усиления аэродинамического торможения. Такое решение, в частности, тестирует Шанхайская академия космических технологий: в 2022 году они запустили тестовое устройство с тормозным парусом вместе со своей ракетой «Чанчжэн-2D». За адаптером полезной нагрузки, на котором установлен парус, и второй ступенью ракеты может проследить любой желающий. Академия разместила в публичном доступе их международные идентификаторы — 2022−068E и 2022−068D.

Иначе работают солнечные паруса, использующие давление солнечных фотонов для маневрирования. В отличие от тормозных парусов, эффективных на высотах до 800 км, солнечные паруса могут работать даже на геостационарной орбите. Компании ATK Space Systems и L’Garde еще в 2000-х успешно испытали 20-метровый солнечный парус из 2-микрометровой алюминизированной мембраны.

Альтернативный подход представляет разработка E.T.PACK с его электродинамическими тросовыми системами: двухкилометровый проводящий трос, взаимодействуя с магнитным полем Земли, генерирует ток и создает тем самым силу для торможения выполнившего свою миссию объекта. Применение таких тросов в рамках упоминаемого выше проекта RemoveDEBRIS показало сокращение времени деорбитации на 40%.

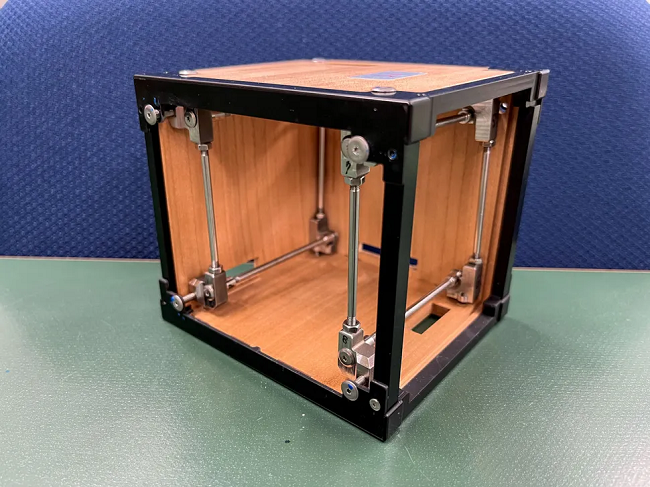

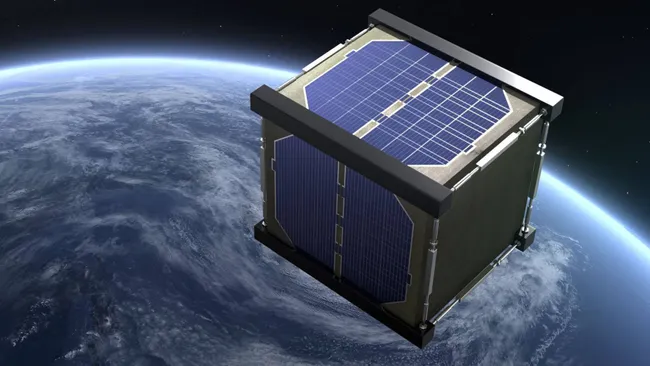

Ценители природной чистоты и «зеленых» инноваций, японцы также решили сделать космический мусор биоразлагаемым. В январе 2025 года в кооперации с США специалисты JAXA вывели на околоземную орбиту первый в мире «деревянный» спутник — LignoSat. Предварительные испытания материала для аппарата — древесины магнолии — провели на МКС. Магнолия показала себя с лучшей стороны: исследователи отметили ее устойчивость к растрескиванию и деформации. Однако полностью из древесины изготовить спутник пока не решились даже японцы: каркас LignoSat выполнен из алюминия.

Источник

Невидимые барьеры

Несмотря на такой впечатляющий ассортимент инженерных решений, современные технологии остаются практически бессильны против частиц размером менее 10 см. Эти фрагменты слишком малы для эффективного отслеживания с Земли, но обладают достаточной массой, чтобы при столкновении на орбитальной скорости разрушить функционирующий спутник.

Проблему усугубляет динамический характер орбитального мусора: его распределение постоянно меняется из-за столкновений, солнечной активности и гравитации.

Между новациями и реальностью

Не способствует эффективному решению вопроса также устаревшее международное право и отсутствие единых стандартов обращения с выработавшей ресурс космической техникой. ООН регулярно проводит Всемирные космические форумы, декларируя важность «устойчивого пространства для устойчивого развития», однако конфликты между странами и корпорациями за космические ресурсы лишь обостряются.

Юридический тупик усугубляет ситуацию: по международному праву каждая страна сохраняет права на свои спутники даже после завершения их миссии. Возникает абсурдная ситуация — как утилизировать объект, если владелец не дает разрешения или вовсе неизвестен?

В таких условиях самым реалистичным подходом остаются превентивные меры — проектирование аппаратов с встроенными системами схода с орбиты. Все другие решения, несмотря на впечатляющую технологическую проработку некоторых из них, пока остаются лишь перспективой.

Но уже сегодня очевидно: космос перестал быть для человечества бескрайним черным полигоном для тестирования технологий. Он оказался экосистемой, требующей пристального внимания не только инженеров, но и государств, и общества. Без этого внимания уже невозможно дальнейшее обустройство этого внеземного дома человечества — иллюзорно безграничного, но с каждым годом становящегося всё теснее.