Квантовая оттепель: 5 новейших научных достижений на пути к инженерии будущего

с помощью нейросети

О перспективах квантовых технологий говорят десятилетиями, но долгое время они оставались лишь лабораторным феноменом. В последние годы ситуация изменилась, а 2025-й стал важным рубежом.

ООН объявила его Международным годом квантовой науки и технологий, и он уже подтвердил свой статус: появились новые методы коррекции ошибок и системы виртуализации квантовых ресурсов, а сами устройства становятся всё миниатюрнее. Более того: квантовые процессы, которые еще недавно казались невозможными без экстремального холода, удалось стабильно поддерживать при комнатной температуре.

Рассказываем обо всем по порядку.

Как устроен новейший квантовый холодильник Colossus

Национальная ускорительная лаборатория Ферми недалеко от Чикаго — яркий пример того, какое значение в квантовой физике имеет экстремально низкая температура.

За закрытой дверью этой лаборатории в специально спроектированном зале достраивается Colossus — мощнейший квантовый холодильник своего класса. Его многотонная стальная колонна с паутиной тонких трубок создана, чтобы медленно вымораживать внутреннее пространство до холода далекого космоса — около абсолютного нуля.

Охлаждение происходит здесь не так, как в домашних холодильниках, где один хладагент циркулирует по единому замкнутому контуру. Вместо «бытового» фриона в криосистеме Colossus сначала используют жидкий азот, а потом два изотопа гелия. Газ проходит по множеству стальных трубок и охлаждается постепенно, шаг за шагом, достигая экстремально низкой температуры.

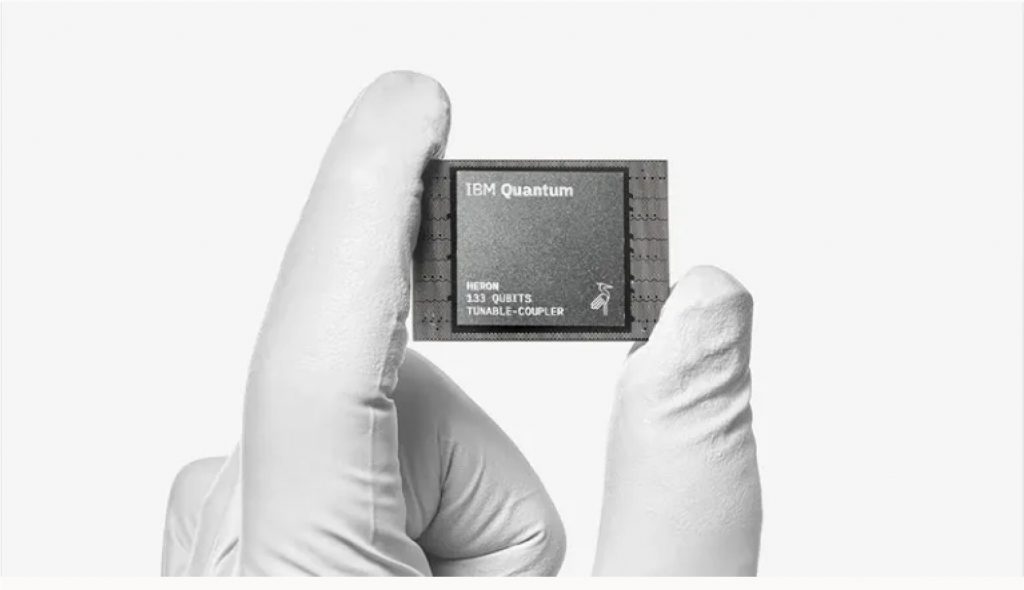

А в глубине этого агрегата главный объект — чип квантового процессора размером с косточку от вишни. Внутри него — настолько хрупкая сверхпроводимая среда, что ее может разрушить любая вибрация, проблеск света или радиосигнал. Поэтому вокруг чипа создают не только холод, но и вакуум, а еще мощную изоляцию от шумов.

Как лазерные ловушки помогают стабилизировать квантовые состояния

Строить гигантские холодильники, которые гасят движение материи, — это лишь один из путей развития квантовых технологий. Но есть и другой способ — искать природные структуры, где сама материя защищает систему. До недавнего времени он считался менее реалистичным.

Именно по этому пути пошли исследователи из Высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich). В августе 2025 года они объявили, что смогли обойтись без охлаждения и удержали квантовое равновесие с помощью лазерной ловушки.

Для эксперимента использовали три кремнеземных наночастицы — шарики в сотни раз тоньше человеческого волоса. Их «подвесили» в воздухе лазерным пинцетом, так же, как солнечный луч в зной «подталкивает» пылинки в воздухе. Только здесь толчок точнее, и частица удерживается стабильнее.

Поймать наночастицу в лазерную ловушку — лишь полдела. Но как сделать так, чтобы она не дрожала под действием теплового загрязнения и микровибраций? Убрать этот «шум» смогли тоже с помощью лазера. Он создает силовое поле, в котором частица выравнивается — как стрелка компаса вдоль магнитного поля. В итоге удалось исключить классические колебания и оставить только «нулевые дрожания», которые невозможно устранить по законам квантовой механики.

Частота этого дрожания составила около миллиона колебаний в секунду, а «чистота» режима превысила 90%. Это тем более удивительно, что речь не об электронах и ионах, с которыми обычно работают в квантовой физике, а о нанообъекте из сотен миллионов атомов. Из-за размеров на него сильнее воздействуют внешние шумы.

«Укротить» такого «гиганта» раньше удавалось только в криостатах при температурах близких к абсолютному нулю — таких как американский Colossus или рефрижераторы от мирового лидера Bluefors.

Почему квантовые фабрики на кремнии — путь к массовому производству

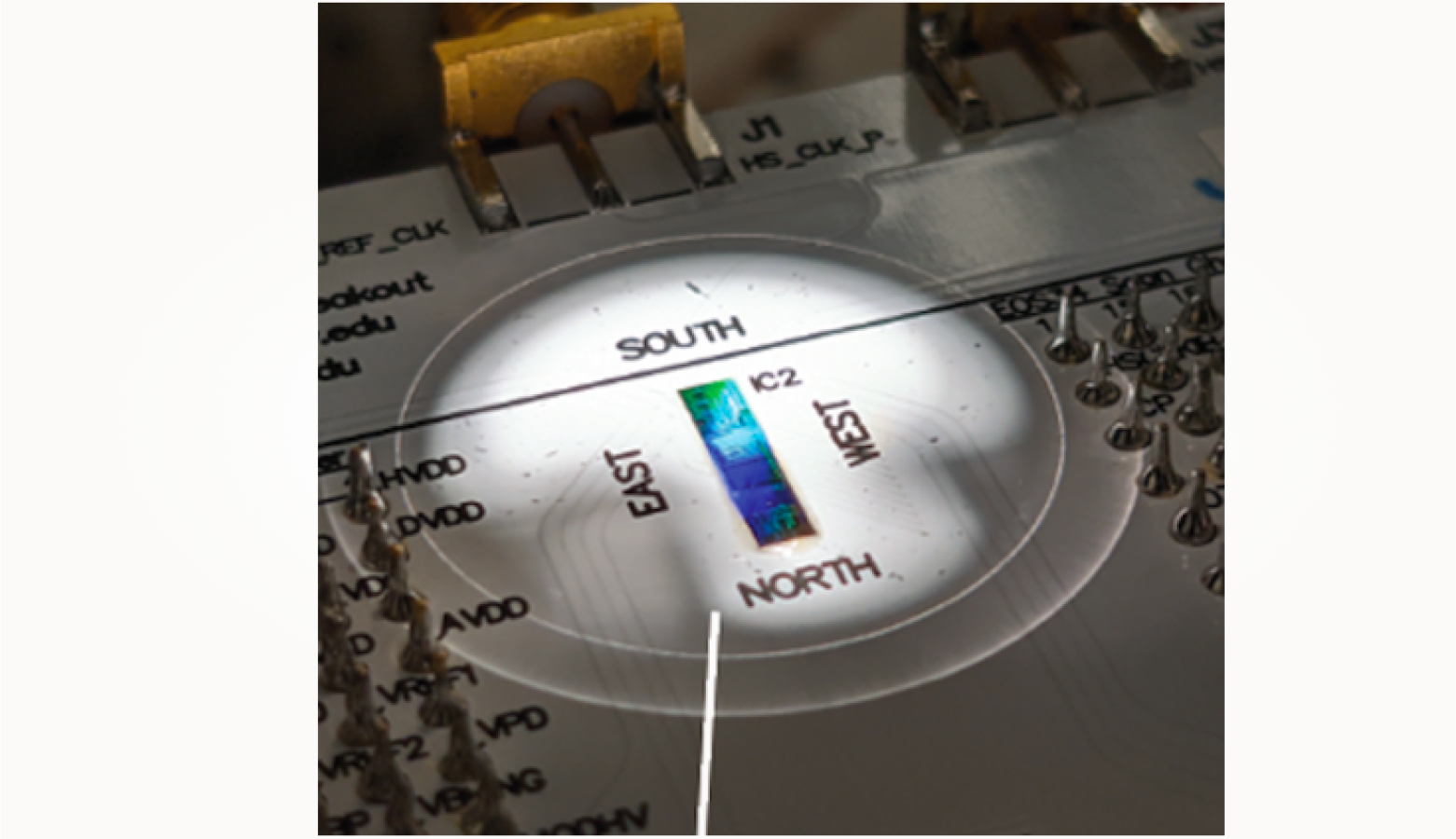

Масштабированием квантовых наработок озадачились и ведущие американские НИИ — Boston University, UC Berkeley и Northwestern University. Их решение — квантовые световые фабрики, которые могут уместиться на кончике пальца. В этом решении используется стандартный CMOS-процесс — тот самый, что применяют в массовом производстве микропроцессоров для смартфонов и компьютеров.

Инженерная сложность в том, чтобы на одном квадратном миллиметре разместить источники одиночных фотонов на основе квантовых точек, кремниевые волноводы толщиной всего в несколько сотен нанометров, сверхпроводящие детекторы одиночных фотонов и управляющую CMOS-электронику. При этом даже погрешность в десяток нанометров в размерах волновода может разрушить квантовые свойства света.

Сердце этой хрупкой системы — квантовые точки, то есть нанокристаллы полупроводника размером всего в несколько атомов, заключенные в кремниевую матрицу. При подаче электрического импульса каждая точка генерирует только один фотон — этим она отличается от знакомых нам светодиодов, которые производят случайное количество фотонов. Светодиоды в свое время произвели революцию в электронике, но в квантовых вычислениях они бесполезны — тут именно одиночные фотоны служат носителями информации.

Обнаружить одиночные фотоны — задача особой сложности. Обычные фотодиоды не способны регистрировать единичные кванты света, поэтому в чипе используют сверхпроводящие нанополоски — тончайшие проволочки из ниобия, охлажденные до нескольких кельвинов. Попадание даже одного фотона временно разрушает сверхпроводимость участка проволочки и создает электрический импульс, который можно измерить.

Сверхпроводящие нанополоски позволяют «пересадить» квантовую оптику с громоздких лабораторных установок на классические чипы. Так можно при стандартном CMOS-процессе создавать тысячи квантовых систем на одной кремниевой пластине. А это открывает путь к их серийному производству и удешевлению.

IBM и Moderna: квантовые вычисления на службе у разработчиков лекарств

В биофармацевтике квантовые вычисления уже дают первые практические результаты в самой сложной сфере — моделировании живой материи.

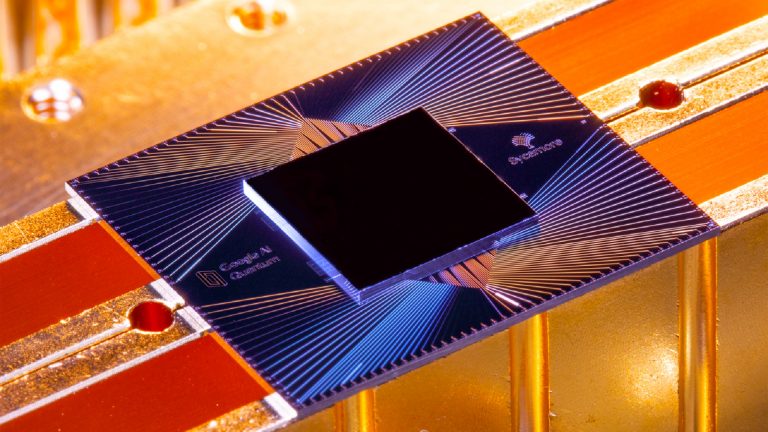

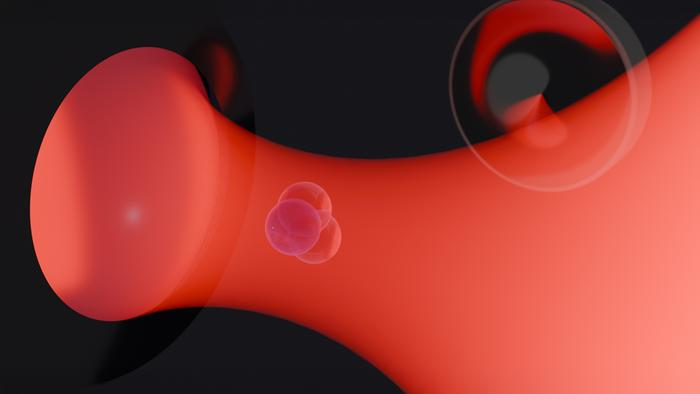

Сотрудничество IBM и биофармацевтической компании Moderna стало технологическим фронтиром: на квантовом процессоре IBM R2 Heron с 156 кубитами исследователи смоделировали цепочку мРНК длиной 60 нуклеотидов. Предыдущий рекорд — 42 нуклеотида.

На первый взгляд, увеличение на 18 «букв» генетического кода кажется скромным, но сложность моделирования растет экспоненциально: каждый дополнительный нуклеотид удваивает число возможных конфигураций молекулы. Для 42 нуклеотидов это около 4 триллионов вариантов, а для 60 — уже примерно 1,15 квинтиллиона. Такое масштабирование открывает новые перспективы для квантовых вычислений в биомедицине.

Ключ к успеху — в совместной работе квантового процессора и классического суперкомпьютера. Первый просчитывает возможные конфигурации мРНК, а второй оценивает их энергетическую стабильность и корректирует параметры для следующей итерации. Такая гибридная схема позволяет:

- обходить ограничения современных квантовых процессоров, которые еще не могут выполнять длинные последовательности операций без ошибок;

- за считанные часы справляться с моделированием 60-нуклеотидной цепи, на что у классического компьютера ушли бы недели работы и мегаватты электроэнергии.

Одна ошибка на 6,7 млн операций: рекордная точность квантовых вычислений

Квантовая инженерия — это не только про расширение возможностей, но и про снижение уязвимостей и ошибок. Квантовые состояния настолько хрупки, что их нарушает даже космическое излучение, и это влияет на точность результатов.

До недавнего времени масштаб проблемы был колоссальным: ошибка возникала каждые 100−1000 шагов. С таким уровнем «брака» квантовые машины не могли решать практические задачи. Для сравнения: классический процессор может выполнять триллионы операций подряд без единой ошибки.

Но в 2025 году команда из Оксфорда и Осакского университета впервые показала, что ситуацию можно изменить.

Они работали с кубитами на основе ионов кальция-43, которые удерживали в электромагнитной ловушке в условиях почти идеального вакуума. Ими управляли лазеры с фемтосекундной точностью. Это все равно что играть в микроскопический дартс и всякий раз попадать в яблочко размером с атом в центре мишени.

Учёные внедрили систему коррекции ошибок, которая отслеживает состояние кубитов и исправляет сбои ещё до того, как они повлияют на результат. Итог — всего одна ошибка на 6,7 миллиона операций.

Если раньше квантовый процессор, словно одаренный, но непослушный ученик, спотыкался на каждом «абзаце» текста, то теперь способен прочитать целую библиотеку без ошибок.

Три ключевых тренда в сфере квантовых технологий

- Стабилизация квантовых систем при комнатной температуре открывает путь к внедрению квантовых решений в медицине, телекоммуникациях и энергетике без чрезмерных затрат на инфраструктуру. Уже есть сенсоры и прототипы чипов, которые работают без глубокого охлаждения.

- Интеграция квантовых решений с традиционной инженерией на производствах делает их дешевле и практичнее. Квантовые ускорители начинают работать в одном контуре с серверами в дата-центрах, а сенсоры — с промышленными системами контроля. Массовое распространение этих гибридов лишь вопрос времени.

- Общая открытость технологий ускоряет развитие прикладной науки. Появляются платформы для симуляции квантовых алгоритмов, публикаций и обмена результатами. Это позволяют энтузиастам и стартапам активно экспериментировать и быстрее реализовывать успешные концепции.