«Широкоугольник» для Вселенной: 7 инженерных фич обсерватории Веры Рубин

Обсерватория Веры Рубин в чилийских Андах — манифест высоких технологий: крупнейшая в мире цифровая камера, рекордных размеров оптика и вычислительные мощности двух континентов. Этот телескоп построили для широкоформатного мониторинга изменений в космосе, и каждый день он создает 20 терабайт изображений — это как пять тысяч фильмов в 4K.

Из всего «космоса» инженерных нововведений мы отобрали 7 ключевых.

- как выглядит «объектив» камеры с разрешением 3,2 млрд пикселей

- зачем телескопу экстремальное охлаждение до −100 °C

- каким образом любой желающий может получить доступ к данным обсерватории

Почему самый совершенный наземный телескоп стоит в Андах

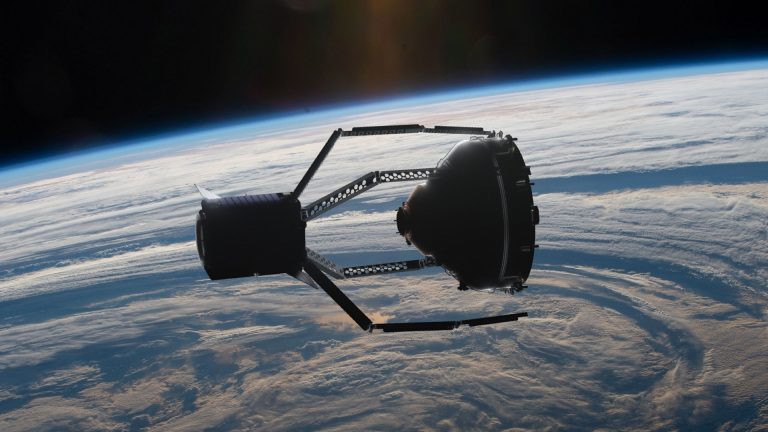

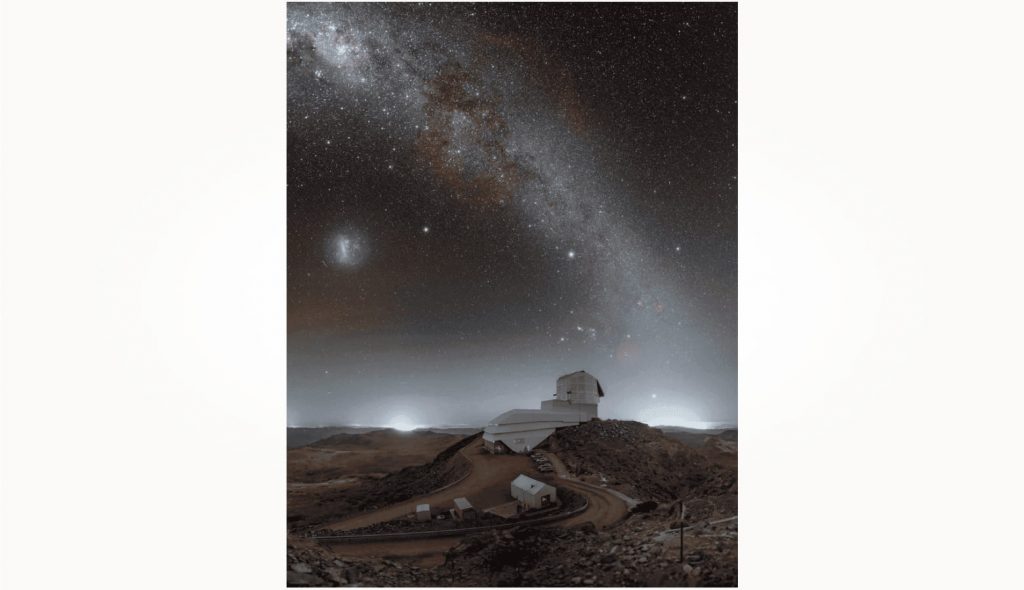

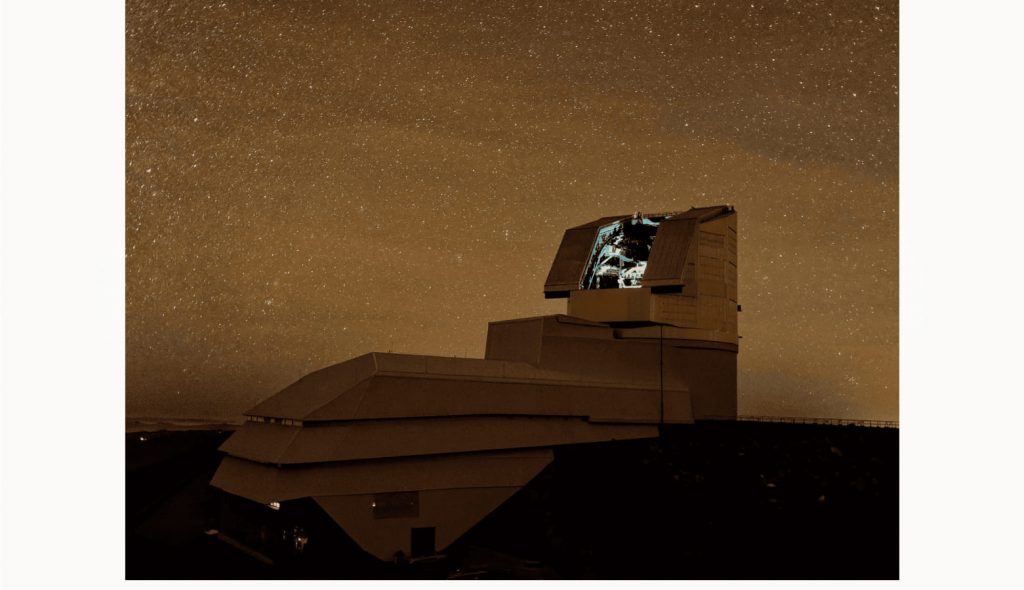

Чтобы добраться до самой передовой обсерватории планеты, нужно преодолеть несколько километров по горному серпантину и подняться на две с лишним тысячи метров над уровнем моря. Конечная точка маршрута — небольшое плато на горе Серро-Пачон, где воздух разряжен и почти нет растительности, только скалистые гребни Анд.

Здесь почти всегда ясно — солнце светит около трехсот дней в году, а ночью звезды сияют так ярко, как уличные фонари.

За кристальную прозрачность атмосферы астрономы и выбрали плато Серро-Пачон для строительства самого совершенного наземного телескопа в мире.

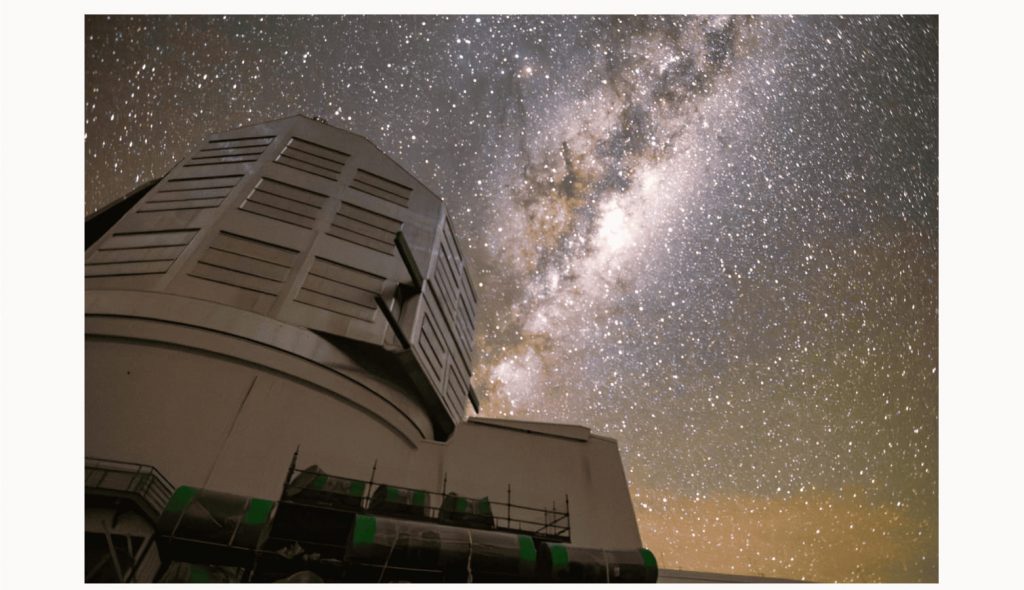

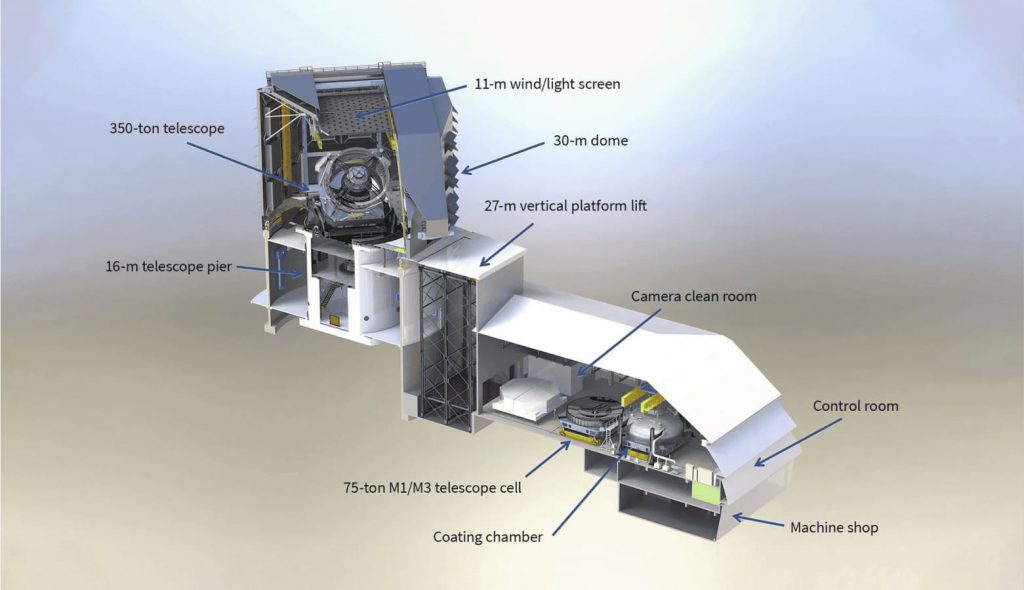

Обсерватория имени Веры Рубин начала работу в июне 2025 года после десяти лет строительства. До конца года сердце всего комплекса — телескоп LSST — отладят и выведут на полную мощность. Систему весом в 350 тонн сбалансировали так, что ее можно повернуть вручную.

Но это не единственная фича проекта: в обсерватории Веры Рубин воплотились последние достижения оптики, робототехники, материаловедения и обработки данных.

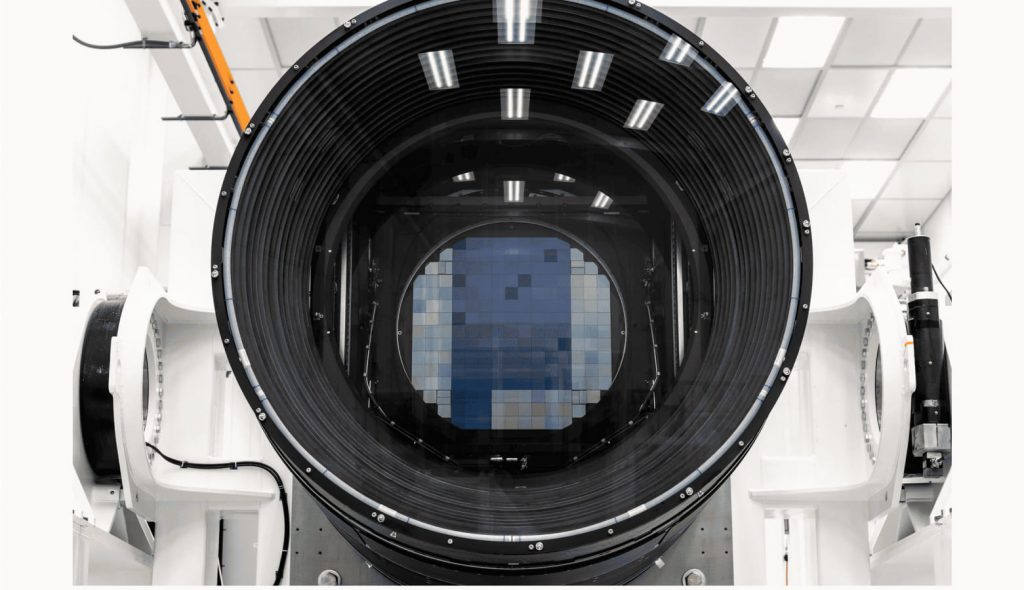

Фича 1: крупнейшая в мире цифровая камера

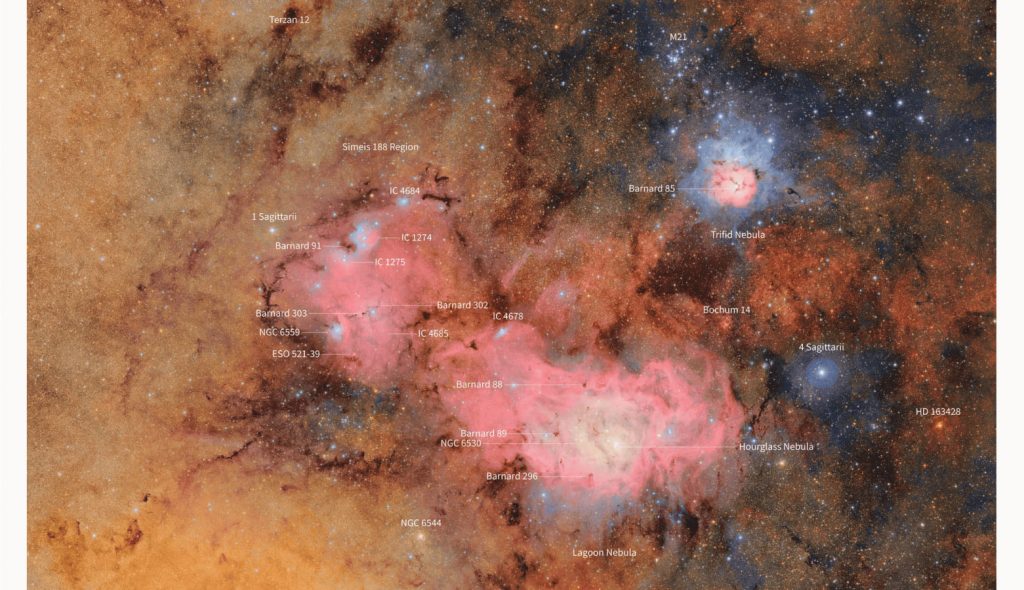

Главная суперсила обсерватории Веры Рубин — ее высокочувствительная широкоугольная камера размером с автомобиль. Камеры других наземных и космических телескопов или детально фиксируют небольшие участки неба, или делают панорамы, но в гораздо более низком разрешении.

Камера Рубин создает «групповой портрет» звезд и галактик с невиданной до этого степенью детализации. Причем каждый снимок разрешением 3,2 гигапикселя охватывает 9,6 квадратных градусов — это почти пятьдесят полных лун в одном кадре.

Космические телескопы «Хаббл» или «Джеймс Уэбб» детализируют еще сильнее, но охватывают всего около 0,002−0,01 квадратного градуса, то есть меньше одной луны. А панорамные обсерватории, такие как Pan-STARRS на Гавайях, охватывают до 7 квадратных градусов, но без высокой светосилы и чувствительности.

За ночь камера Рубин делает около тысячи снимков, причем на каждый уходит менее 40 секунд. В таком конвейерном режиме телескоп за несколько ночей покрывает всё доступное южное небо — удивительная результативность даже для современной астрономии.

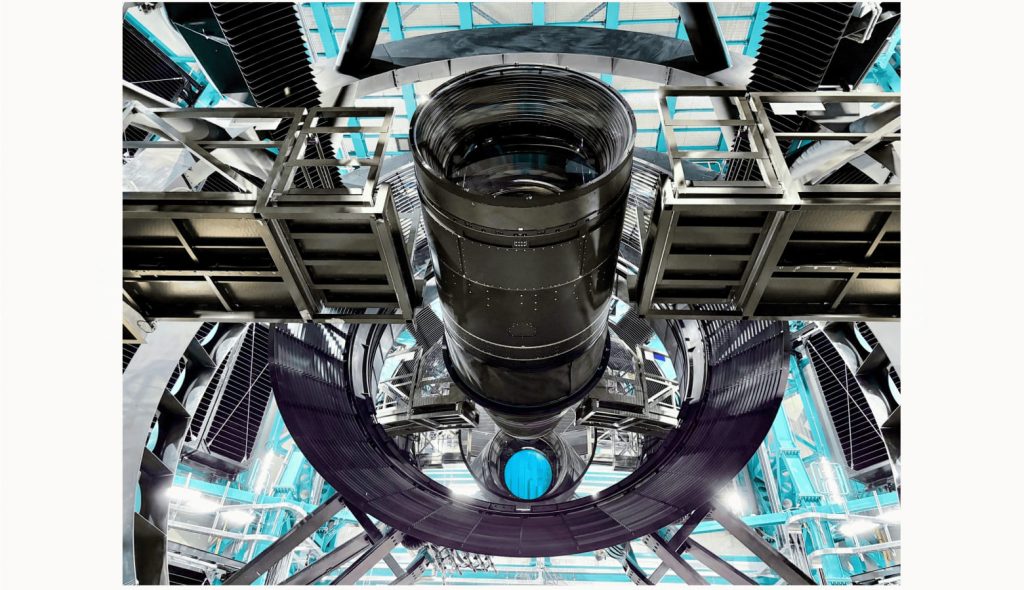

Фича 2: линза размером в человеческий рост

Камера Рубин оснащена трехлинзовой корректирующей оптикой, которая работает как роговица и хрусталик у человека, только намного масштабнее.

— Фронтальная линза собирает свет и задаёт форму пучка — как роговица.

— Вторая линзакорректирует траекторию лучей, уточняет фокусировку и делает изображение резким — как хрусталик.

— Третья создает вакуумную камеру между оптикой и ПЗС-матрицей для стабильного прохождения света — как прозрачная среда стекловидного тела.

После этого скорректированные лучи падают на матрицу с 3,2 миллиардами пикселей — «сетчатку» камеры, где свет превращается в цифровое изображение, готовое к анализу.

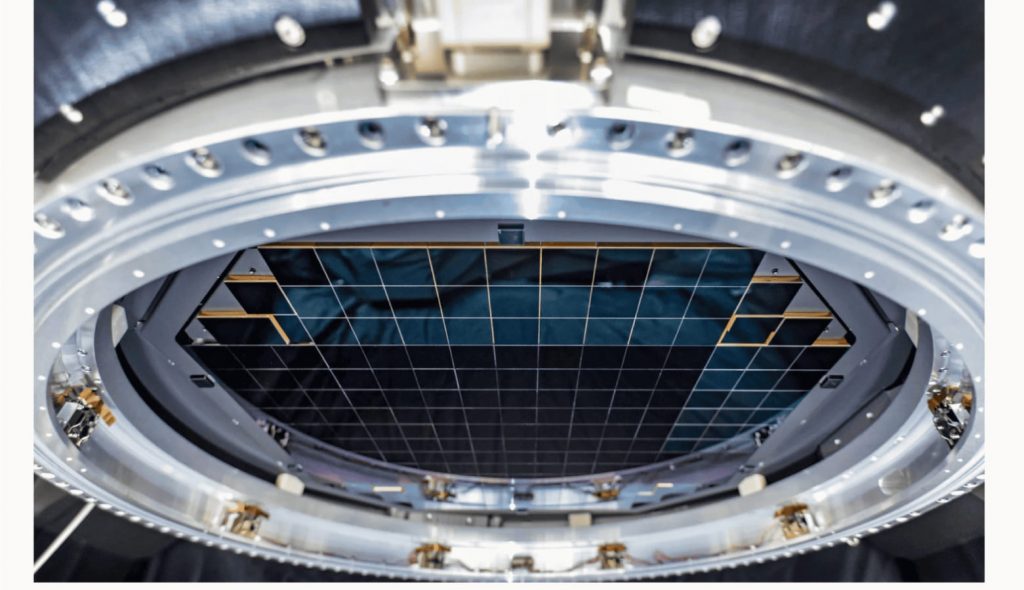

Фича 3: цифровизация аналоговых (и очень больших) данных

Матрица телескопа собрана из 189 модулей-сенсоров. Ее размер — 64×64 см, что примерно в 200 раз больше площади стандартной полнокадровой фотоматрицы профессиональных фотоаппаратов.

Когда фотон попадает в кремний, он выбивает электрон из атомной решетки. Вместе с другими электронами он сохраняется в «яме» пикселя до окончания экспозиции. Затем заряды считываются построчно и преобразуются в цифровой сигнал.

Главный технический вызов — выровнять все 189 сенсоров в идеально плоскую поверхность, так как любое отклонение больше 10 микрон сильно исказит данные. Инженеры решили эту головоломку, прикрепив сенсор на подложку из инвара — железо-никелевого сплава, который не расширяется при нагреве.

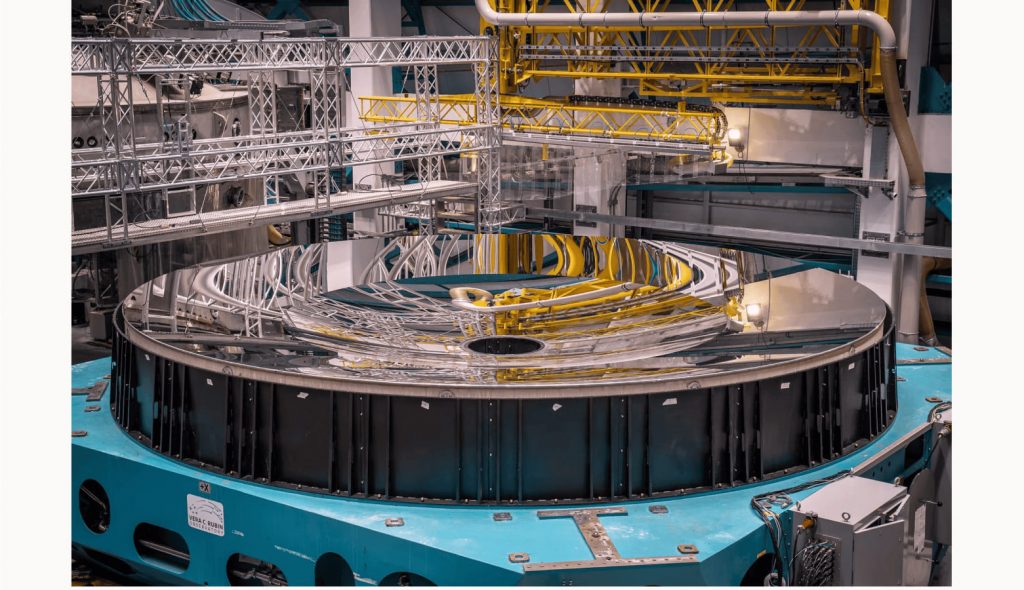

Фича 4: три зеркала и четыре года полировки

За фокусировку света в астрономии отвечают специальные зеркала. Классические телескопы используют два зеркала на независимых опорах, но в обсерватории Рубин их три. Причем два выточены из единой заготовки боросиликатного стекла — такого в истории телескопостроения ещё не было.

Внешняя грань этого монолита ловит космический свет и отражает его на трехметровое вторичное зеркало наверху. Затем лучи возвращаются на внутреннюю пятиметровую поверхность того же блока. Получается своеобразный оптический лабиринт.

У такого решения два преимущества:

— Это убирает искажения. Когда диаметр зеркала превышает восемь метров, его может деформировать даже легкий ветерок или изменение температуры на один градус. В классической схеме каждое зеркало «гуляет» по-своему, и системе компенсации приходится отслеживать несколько объектов одновременно. С цельным блоком коррекция проще.

— Это добавляет скорости. Компактная конструкция позволяет телескопу поворачиваться между разными участками неба за секунды.

Реализация этой фичи растянулась на семь лет. Сначала ученые сделали специальную печь, которая вращалась, пока сверхчистое стекло плавилось и принимало параболическую форму. Затем его еще четыре года полировали: роботизированная система слой за слоем снимала стекло, контролируя профиль лазерными интерферометрами.

Готовое зеркало при диаметре 8,4 метра весит менее 17 кг — сотовая структура с обратной стороны делает его полым и жестким одновременно.

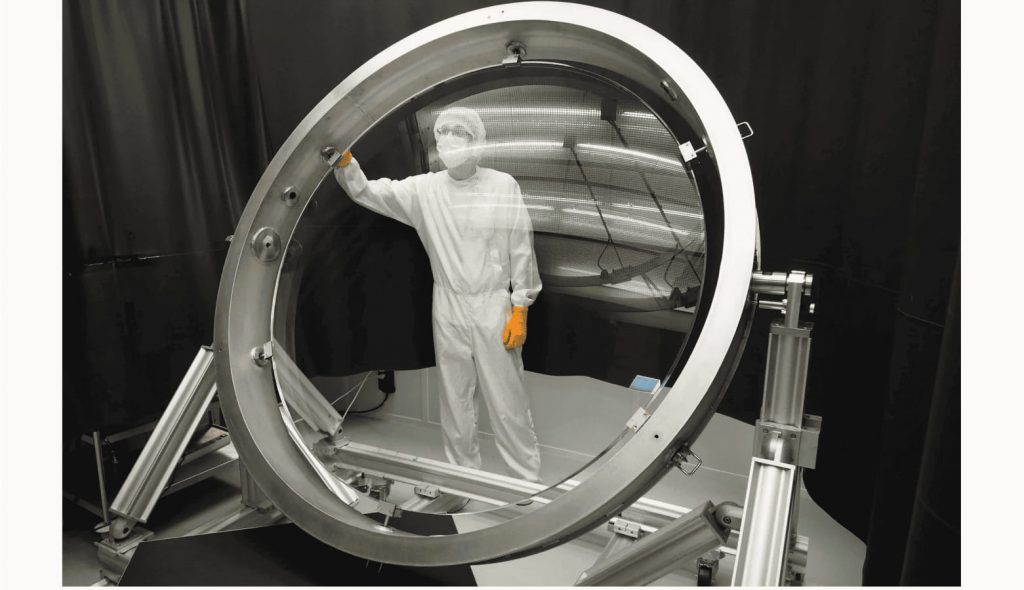

Возить такое большое зеркало на техобслуживание невозможно. Поэтому, чтобы обновлять его, прямо в обсерватории построили специальную камеру, а само зеркало покрыли защитным слоем серебра.

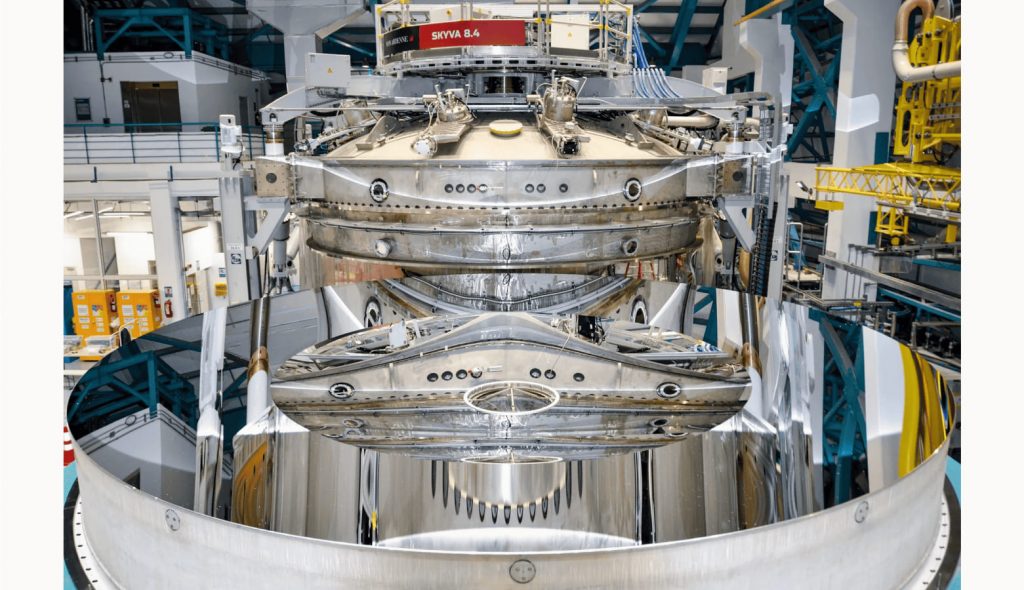

Фича 5: 156 роботов-корректировщиков

Даже самое совершенное изделие подчиняется общим законам физики: гравитация слегка прогибает его, а температура окружающего воздуха заставляет расширяться или сужаться. Реагируя на эти изменения, 156 пневматических роботов-корректировщиков поддерживают основное зеркало (М1/М3) в нужных точках, не давая ему терять фокусировку.

Эти корректоры входят в систему Active Optics System, которая объединяет данные с датчиков температуры, климатических сенсоров и измерителей угла наклона. Умные алгоритмы системы позволяют вносить поправки в оптику в реальном времени.

Второе зеркало (M2) имеет собственную ячейку: его регулируют более семидесяти актуаторов. Тонкая донастройка M2 и всей камеры доверена двум гексаподам — подвижным платформам, которые могут смещать и наклонять оптику с микронной точностью.

Фича 6: антарктический холод для космических снимков

Никакие корректировщики не помогут, если не охладить систему до −100°C. Такой микроклимат нужен, чтобы снизить тепловые шумы. Но обычные компрессоры не подходят, потому что создают недопустимые при съемке вибрации.

Вместо них применяется каскадная система механического охлаждения MMR (Multi-stage Mechanical Refrigerator). В ней несколько холодильных ступеней, каждая из которых снижает температуру и передает холод дальше, пока на последнем контуре не достигаются нужные для ПЗС-матрицы −100 °C.

Компрессоры и насосы при этом вынесли в отдельное здание, которое соединяется с телескопом теплоизолированными трубопроводами с вакуумной рубашкой. Остаточные колебания гасят с помощью пневматических виброизоляторов — похожие применяют в электронных микроскопах.

Фича 7 (самая важная): Big Data c открытым доступом

Всё, что мы разобрали выше, работает на главную задачу обсерватории Веры Рубин — наблюдать за транзиентными явлениями и максимально быстро сообщать о них научному сообществу.

Масштабы событий, которые успевает зарегистрировать телескоп Веры Рубин, поражают — до десяти миллионов алертов за ночь. И обработать такой поток информации не легче, чем организовать сами наблюдения.

Система обработки информации в обсерватории Рубин работает на трёх временных уровнях: мгновенном, суточном и годовом.

— Мгновенный уровеньограничивается анализом одного кадра. Алгоритмы сравнивают экспозицию с эталонной картой неба, находят изменения и запускают процесс формирования оповещений.

— Суточный уровеньпозволяет связать эти изменения в траектории: вычислить орбиты астероидов и комет, уточнить характеристики переменных звезд и другую новую информацию.

— Годовой уровеньсамый масштабный: данные всех экспозиций складываются в сводные карты, каталоги уточняются.

На основе этой системы работает служба оповещений. Если на новом снимке появляется неизвестный объект или меняется яркость уже известного, за минуту формируется алерт — с фрагментом изображения, координатами, характеристиками и историей наблюдений. А дальше специальные сервисы-брокеры сортируют и распределяют миллионы таких алертов между исследователями.

Доступ к информации тоже разделен по уровням. Мгновенные алерты публикуются открыто и доступны через брокерские платформы. А суточные и годовые данные сначала попадают к аккредитованным ученым, и только потом самые значимые релизы выкладывают в свободный доступ.

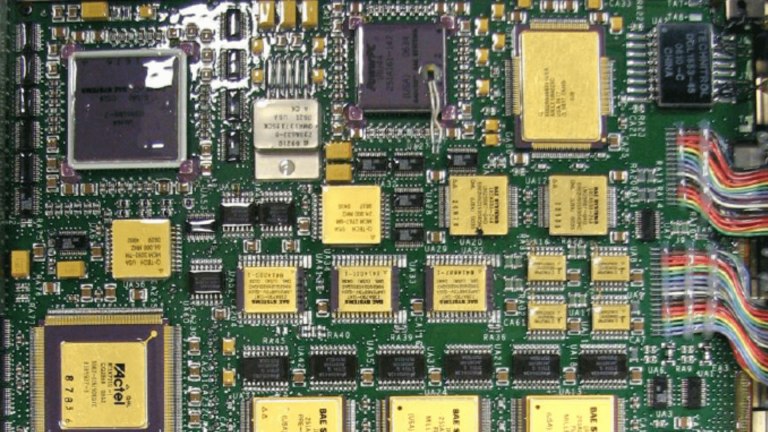

Первичная калибровка данных происходит в Чили: выделенные серверы устраняют шумы матрицы, корректируют искажения оптики и сводят изображения в единую систему координат. Затем весь массив данных перегоняют по выделенным каналам в США — в Национальный центр суперкомпьютерных приложений (NCSA) Иллинойса. Там работает Rubin Science Pipelines — гигантский стек алгоритмов на Python и C++, созданный специально для проекта.

Но дело не только в объеме — впервые такого масштаба данные становятся открытыми для всего мира. Любой школьник, профессор или ученый-энтузиаст может воспользоваться проектом Skyviewer и посмотреть на Вселенную «глазами» телескопа, который возвышается над чилийскими Андами. Увидит ли он там темную материю?

Вера Рубин, которая посвятила этой теме свою научную жизнь, однажды сказала: «Самая важная характеристика любого телескопа — это воображение, с которым его используют».

А что вы думаете о проекте обсерватории? Интересуют ли вас сервисы для изучения космоса, такие как Skyviewer?