Лаба мечты: как устроена исследовательская практика в инженерных вузах

с помощью нейросети

Что происходит за стенами инженерных лабораторий в российских вузах? Как понять, где рождаются новые решения и практики, а где скучные аудитории с пыльными осциллографами? Вокруг этой темы столько мифов, что, кажется, пора открывать отдельный факультет для их развенчания.

Анатолий Подыман, заместитель директора Центра развития физико-математического образования МФТИ и популяризатор науки, рассказывает, как не оказаться жертвой стереотипов, найти свою «лабу мечты» и выбрать перспективную область для исследований.

- когда приступать к лабораторной практике

- по каким параметрам распознать «свою» лабораторию

- как в вузовских лабораториях рождаются идеи для реального производства

Научное или прикладное: что выбрать

Университетские лаборатории — это самобытные миры. Не бывает двух одинаковых: каждая живет по собственным законам и имеет свои особенности. Я на личном опыте убедился, как по-разному может выглядеть лабораторная практика.

В бакалавриате физфака МГУ я занимался акустикой для авиационных и медицинских целей — задачей, максимально приближенной к практике. Мы моделировали турбулентные потоки, вычисляли фокусировку ударных волн, искали решения, которые помогли бы сделать сверхзвуковой полет тише и безопаснее для окружающей среды. А в магистратуре я погрузился в фундаментальную науку, когда пошел работать в Курчатовский институт. Изучал материалы методом нейтронографии: облучал образцы тепловыми нейтронами, чтобы проследить, как перестраивается их магнитная структура при изменении температуры и внешнего магнитного поля.

Какая из лабораторий оказалась полезнее, мне сказать сложно. Первая показала мне, какой путь проходит инженерия от теоретических моделей до устройств, которые можно подержать в руках. Вторая — научила лучше понимать физику атомарных процессов. Поэтому, когда студенты спрашивают, какое направление лабораторной работы лучше выбрать, я отвечаю: то, которое вам по-настоящему интересно.

Лаборатории дают возможность осознанно заниматься тем, что интересно, уже со студенческой скамьи. Но как выбрать лучшую лабораторию из нескольких подходящих? И верить ли стереотипам о них?

Почему вокруг студенческих лабораторий столько мифов

Многие из них родом еще из 1990-х, когда после распада СССР появилось поколение, для которого слово «инженерия» ассоциировалось с катастрофой. Советское производство в одночасье рухнуло, и инженеры оказались попросту никому не нужны. Последствия мы ощущаем даже сегодня, но лет семь назад тренды в инженерном образовании стали меняться.

Идеи о том, что нужно развивать инженерную сферу, строить лаборатории и вкладываться в исследования, начали постепенно аккумулироваться, и в 2017—2018 годах случился заметный сдвиг. С тех пор бизнес активно инвестирует в научные исследования и инженерные разработки, потому что понимает: это инвестиция в свое будущее.

Но мифы живучи. Веря в них, студенты теряются и делают неверные шаги. Чтобы не повторять их, разберем здесь основные заблуждения.

Миф 1: Университетские лаборатории — для любителей пыльного железа и старой техники

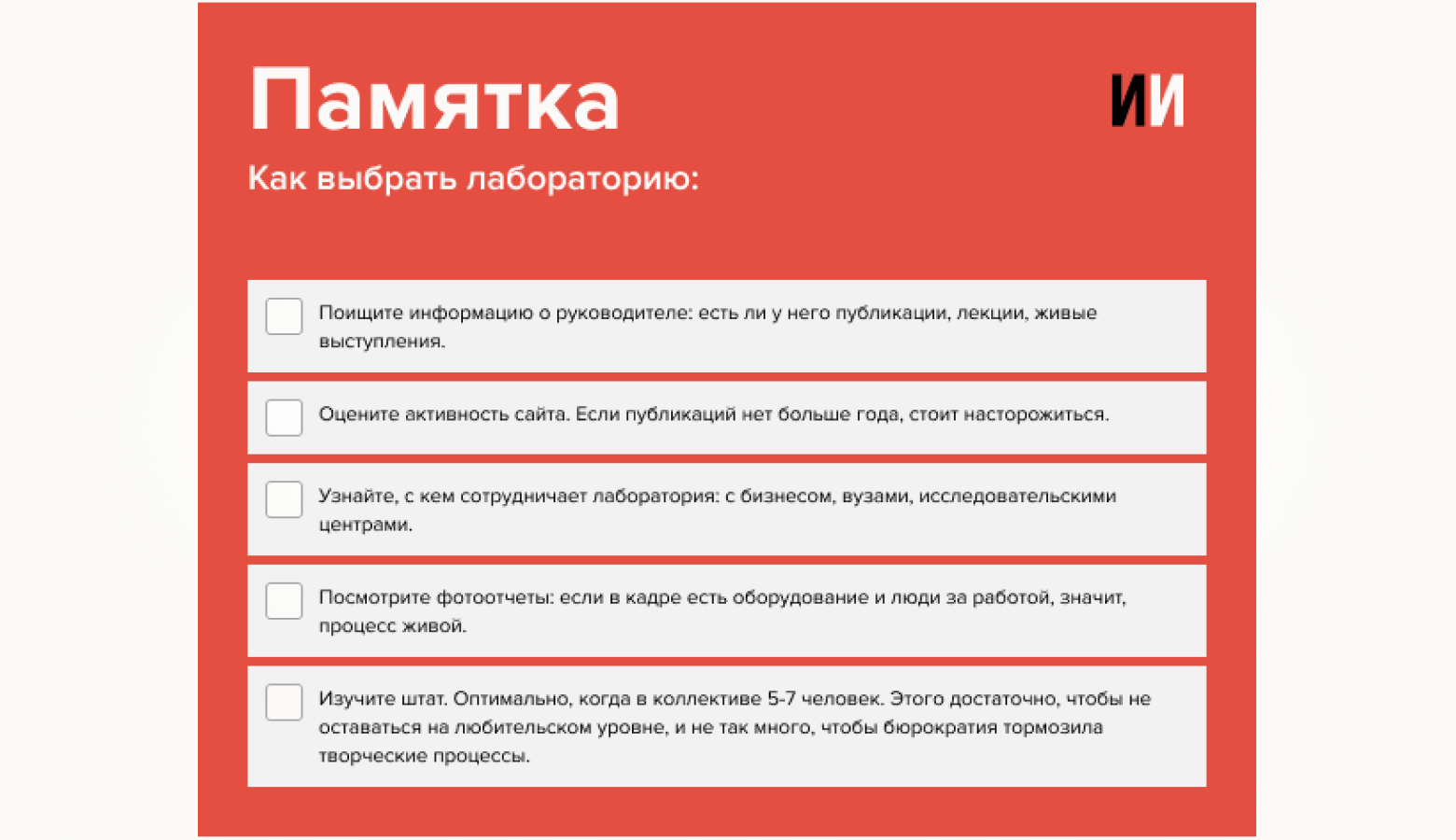

Безусловно, есть лаборатории, где оборудование пылится с советских времен. Более того, этим оборудованием зачастую даже не пользуются — оно хранится как музейный экспонат. Но эти «музеи» легко вычислить, если знать, на что смотреть.

Зайдите на сайт лаборатории и выясните, когда выходила последняя научная публикация. Активные лаборатории любят показывать свои достижения: выкладывают фотографии рабочего процесса, выступлений на конференциях, совместных проектов с другими лабораториями и компаниями. Чем больше такого контента и чем чаще появляются новости о коллаборациях, тем сильнее лаборатория.

Еще один важный маркер — наличие индустриальных партнеров, то есть реальных компаний из бизнеса, которые вкладывают деньги в исследования и ждут от них практических результатов.

В современной России немало лабораторий, которые работают на переднем крае науки и инженерии. Квантовые коммуникации, аддитивное производство, акустика — лишь некоторые направления, в которых создаются и исследуются технологии мирового уровня.

У таких лабораторий есть современное оборудование и стабильное финансирование, потому что за ними стоят люди и организации, которые видят в этих проектах реальную отдачу не на бумаге, а в результатах.

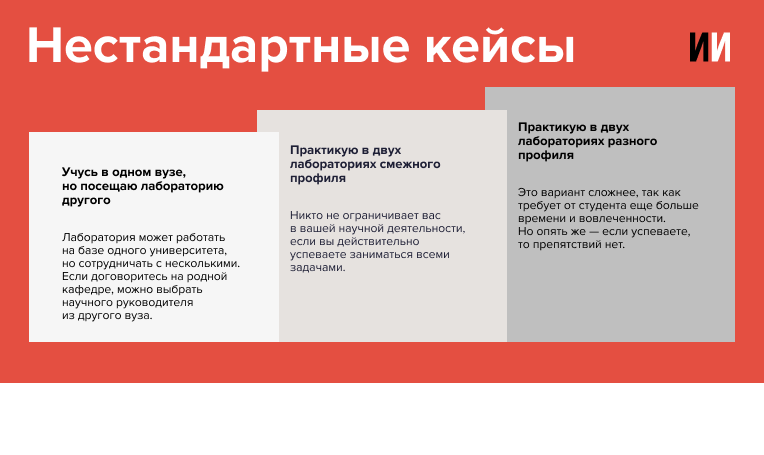

Обычно студенты выбирают лабораторию в конце второго курса, под это подстроена образовательная программа. Переходить на более поздних этапах тоже можно — я знаю ребят, которые меняли лаборатории на третьем и даже четвертом курсе. Но это уже нестандартная история. Она требует дополнительных усилий, в том числе нужно договариваться с руководством новой кафедры и объяснять причину.

Миф 2: Лабораторий для теоретиков намного больше, чем для практиков

На мой взгляд, примерно половина университетских лабораторий занимается теорией, а половина — практическими разработками. Теоретические лаборатории работают над тем, что найдет применение лет через тридцать-пятьдесят. Можно сказать, что они исследуют долгосрочные перспективы, а результат действительно не виден сразу.

Но это не значит, что в теоретических лабораториях студенты сидят с ручкой и бумагой, как во времена Эйнштейна. Сегодня даже фундаментальные исследования требуют мощных вычислительных ресурсов, специализированного софта, серверов для моделирования.

Наука давно перестала быть уделом одиночек — это коллективный труд, где за каждым результатом стоят команды инженеров, программистов и аналитиков.

МФТИ сотрудничает с «Яндексом», Санкт-Петербургский политех — с YADRO и «Газпром нефтью», а Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде открыл программу с «Бюро 1440». Здесь студенты одновременно учатся и работают над реальными задачами, которые встречаются в индустриях. Они видят, как их идеи воплощаются в продуктах и решениях. Конкурс высокий, но возможности того стоят.

По моему опыту, даже в теоретических областях можно найти лаборатории, где теория тесно переплетена с практикой. Часто улучшение теоретического фундамента и используемых моделей упрощает постановку эксперимента и удешевляет создание прототипов.

Миф 3: В университетских лабораториях хороший стартап не создать

Это тоже заблуждение. Хороший пример — стартап Laeneco, который создали ребята из ИТМО. Они разработали мобильное респираторное устройство для анализа дыхания и вышли на рынок Японии, потому что именно там легче всего было найти своих первых клиентов. Или «СуперОкс» — компания, которая занимается сверхпроводниками и делает специализированные провода для ускорителей частиц и ракет.

Есть и совсем свежие примеры. Например, при Физтехе недавно открыли стартап по производству биомассы из спирулины. Продукт переработки этой водоросли обладает лечебными свойствами и работает как профилактика онкологических заболеваний. Сейчас его разработчики привлекли инвестиции на создание ферм для выращивания этой биомассы.

Крупные корпорации сами активно идут в лаборатории и поддерживают такие разработки. Здесь роль своеобразного агрегатора играет «Сколково», предоставляя резидентам налоговые льготы, инфраструктуру, связи с инвесторами. Конечно, это не Кремниевая долина, но похожую функцию экосистема выполняет неплохо.

Компании активно хантят специалистов из академической среды, причем иногда совершенно неожиданным образом. Пример из моей практики: специалист из Физтеха, занимавшийся мюонными ускорителями, ушел работать в криптодеривативы. Казалось бы, какая связь? Оказывается, там требуется тот же самый математический аппарат и способ мышления, просто применяется он к другим объектам.

Многие физики уходят в так называемые quantitative finance — в разработку математических моделей для финансовых рынков. Там платят существенные деньги именно за глубокий исследовательский бэкграунд и умение работать со сложными системами.

Миф 4: Попасть в хорошую лабораторию сложно

Есть лаборатории, где конкурс достигает пятидесяти человек на место. Чтобы туда попасть, нужно быть одним из лучших. Но это далеко не единственный путь.

Во многих вузах второго и третьего эшелона работают отличные лаборатории. У них нередко хорошие бюджеты — благодаря патентам, грантам, партнерствам с компаниями.

И если вы готовились, хорошо разобрались в теме и поступили в такой вуз, шансы попасть в сильную лабораторию даже выше: конкуренция не такая сильная, а возможностей для роста не меньше. Исследования на этих площадках нередко сопоставимы по уровню с проектами ведущих университетов.

Другая история — ведущий вуз, в котором работает лаборатория, неизвестная широкому кругу студентов. Как раз такой была лаборатория на кафедре акустики физфака МГУ, когда в университет поступил я. Мощная площадка международного уровня, но о ней почти никто не знал. В итоге на десять доступных мест набрали всего семерых человек, а три так и остались свободными — просто потому, что абитуриенты либо не слышали о ней, либо недооценили направление.

Поэтому главное — не регалии вуза и не средний балл диплома, а живой интерес и готовность работать. Если вы действительно увлечены и не боитесь погрузиться в тему, место для себя найдете.

Миф 5: Лабораторная практика — не козырь при трудоустройстве

Я не знаю ни одного безработного однокурсника. Мой опыт подсказывает, что у людей, вышедших из академической среды, сейчас почти не бывает проблем с трудоустройством. Либо они продолжают работать в лаборатории, либо находят хорошую работу в бизнесе. Третий вариант — успешно совмещают и то, и другое.

Даже теория вероятностей, которая кажется абстрактной, напрямую связана с термодинамикой, а значит, легко переносится на анализ кредитных рисков в банках или страховых компаниях.

Нефтедобыча тоже оказалась очень технологичной сферой, о чем многие даже не подозревают. Так, «Газпром нефть» совместно с Политехом запустили программу, где готовят специалистов и сразу их трудоустраивают — без разрыва между учебой и работой.

Если вы были менеджером проектов в научной лаборатории, у вас будет преимущество при собеседовании на аналогичную позицию в корпорации. Если анализировали большие массивы данных от потоков частиц в ускорителях, можете стать аналитиком в банке — математика там примерно та же.

Единственная реальная сложность возникает, если захотите радикально сменить сферу. Из медицины напрямую в финансовых аналитиков — это действительно тяжело.

Куда смотреть сегодня

Четкое понимание своих профессиональных интересов — большой плюс. Но важно помнить, что у рынка свои потребности, и карьера легче складывается у тех, кто соединил свой интерес с тем, что сегодня востребовано. Ниже несколько таких направлений.

Квантовые технологии

Сегодня много говорят про квантовый интернет — не как замену привычной сети, а как ее защищенный уровень, где шифрование основано на принципах квантовой механики. В ИТМО и МИСиС уже работают лаборатории квантовых коммуникаций, и это не теория в чистом виде: там создают реальные устройства, тестируют линии связи, проверяют устойчивость сетей в реальных условиях.

Искусственный интеллект

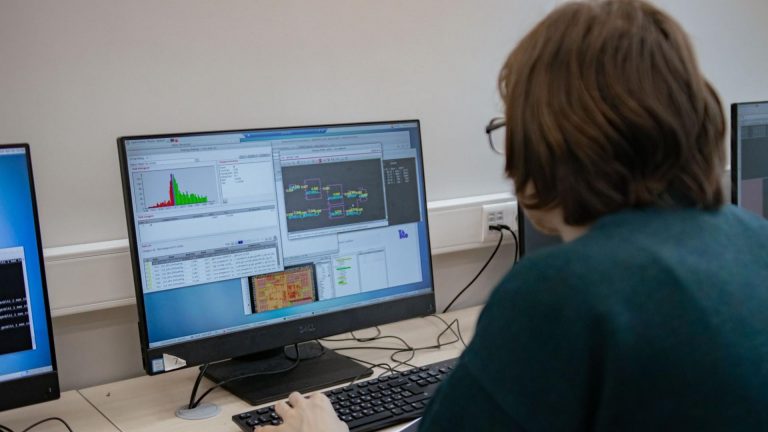

Сейчас это направление переживает бурный подъем: развивается инфраструктура, появляются новые архитектуры моделей, формируется рынок. Я уверен, что в какой-то момент «кривая хайпа» достигнет своего пика, но до этого еще далеко. Сегодня почти каждая вторая лаборатория либо работает напрямую с ИИ, либо разрабатывает решения для его экосистемы. Например, в ВШЭ работает международная англоязычная команда — специалисты в области компьютерных наук, математики и молекулярной биологии.

Характерная деталь: недавно OpenAI начала нанимать финансовых аналитиков с оплатой $ 10 000 в час, чтобы обучать ChatGPT тонкостям аналитического мышления. Это показывает, что вокруг ИИ выстраивается целая инженерная инфраструктура, требующая глубокого фундаментального фона.

Радиационные технологии

Бурно развивается и все, что связано с радиационными технологиями. В МИФИ работает лаборатория радиационно-стойкой микро- и наноэлектроники — там создают компоненты, способные функционировать в условиях экстремального излучения, например, в космосе. Компании активно поддерживают такие исследования. Например, группа «Роснано», при содействии которой в Ульяновске создали технопарк высоких технологий ULNANOTECH — один из крупных российских наноцентров.

Медицина

Это огромная зона роста, где наука и инженерия буквально переплетаются. Стремительно развивается, например, радиационная медицина. Пока о ней говорят не так громко, как она того заслуживает. Желающим исследовать эту тему, можно обратить внимание на кафедру физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ.

Акустика

Это одна из самых наглядных и прикладных областей физики. Здесь можно увидеть результат почти сразу. Например, акустические голограммы создавать проще, чем оптические: датчики фиксируют не усредненную интенсивность волны, а ее фазу в конкретный момент времени.

Акустику, как и радиацию, активно используют в медицине. Отмечу здесь одну из популярных технологий — HIFU-абляцию, которая позволяет точечно разрушать опухоли внутри организма без хирургических операций. Их выжигают с помощью сфокусированного ультразвука, но без термического ожога — волны проходят сквозь тело и собираются в фокус там, где есть новообразование. Этим занимаются, в частности, в МГУ — в лаборатории медицинского и промышленного звука.

Аддитивные технологии и 3D-печать

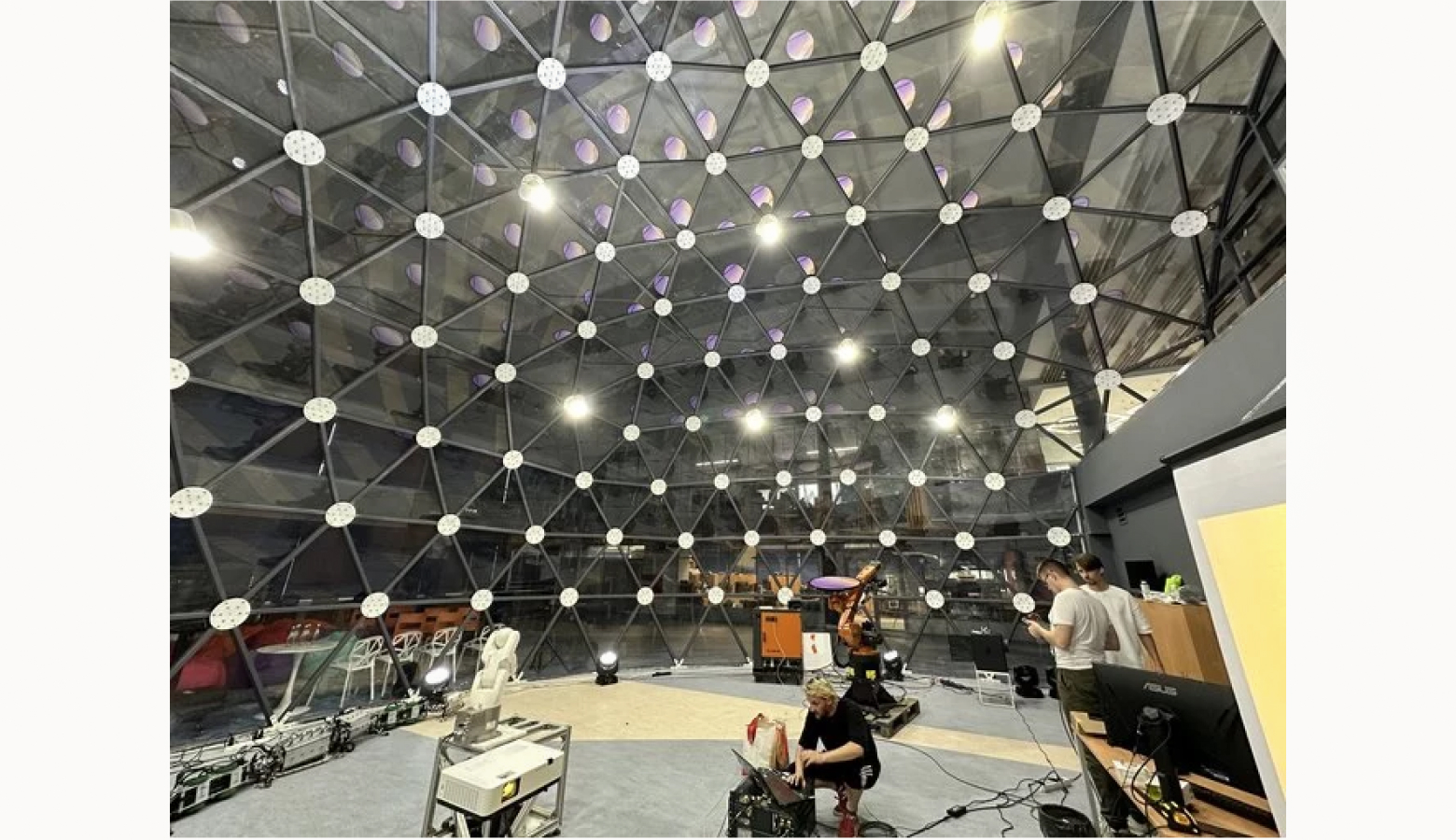

В лабораториях МИСиС уже печатают очень многое — от элементов ракетных двигателей до магнитных сплавов. В Бауманке экспериментируют с «органами на чипе» — микроскопическими системами, имитирующими работу человеческих органов для тестирования лекарств. Здесь же в 2024 году открылась Лаборатория креативного инжиниринга, где студенты экспериментируют с технологиями в сфере креативных индустрий — создании арт-объектов или сценическом дизайне.

А еще обсуждается идея строить лунные станции с помощью 3D-принтеров: устройства смогут использовать лунный грунт как материал для печати, ведь доставка каждого килограмма груза с Земли обходится в астрономические суммы.

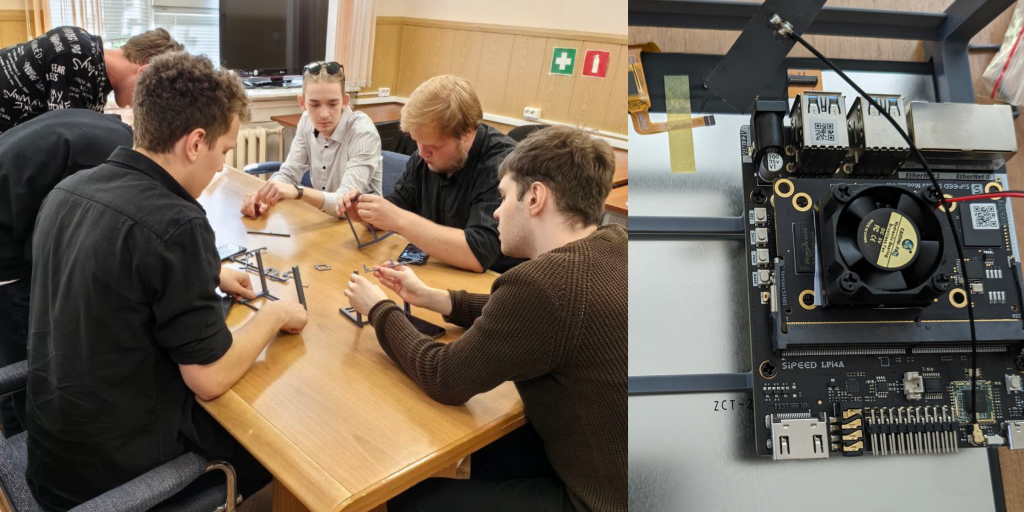

Вычислительная техника

Сегодня вычтех переживает новый виток роста: сервисы требуют больше мощности, инфраструктура усложняется, а рынку нужны специалисты, которые понимают, как устроены сети, данные и железо «под капотом».

Например, в лабораториях YADRO на базе СПбГУ и СПбПУ студенты проводят исследования и работают с технологиями, которые лежат в основе современных вычислительных систем. Они охватывают построение сетей, программирование на Rust, проекты с DataPath и разработку ПО для систем на кристалле, СХД и телеком-оборудования.

Это не учебные задачи, а настоящие инженерные проекты — многие из них потом находят применение в продуктах YADRO. Поэтому для студентов переход в индустрию происходит очень естественно: кто-то проходит собеседование на стажировку «Импульс», а кто-то сразу приходит в компанию младшим специалистом.