Железобетонное братство: чему конструктивисты Веснины научили современных архитекторов и инженеров

Железобетонный каркас вместо мощных глухих стен, воздушные стеклянные фасады, залитые солнцем лобби и плоские крыши с зелеными террасами — это не описание нового отеля в Дубае, а принципы зародившегося столетием ранее русского конструктивизма.

Век назад эти новации требовали от их реализаторов нестандартного мышления и инженерной смелости. У Весниных в избытке было и то, и другое. Братья Леонид, Виктор и Александр разработали собственный подход к урбанистике, предвосхитив многие принципы, без которых невозможно представить мегаполис XXI века. Взглянем на их наследие через призму архитектуры наших дней.

- что такое креативная ревитализация

- зачем нужны ленточные окна

- что представляла собой концепция open space во времена СССР

- что связывает Весниных и «отца современной архитектуры» Ле Корбюзье

Принцип конструктивистов «функция определяет форму» вдохновляет инженеров YADRO, а дизайн серверов и систем хранения данных отсылает к стремительным, абстрактным формам из работ русских авангардистов.

Еще десять лет назад территория бывшего московского завода имени Лихачева (ЗИЛ) хранила черты далекого индустриального прошлого. Пространство в сердце столицы, когда-то служившее нуждам советского автомобилестроения, постепенно превратилось в район пустующих цехов, мелких ремзон и временных мастерских. Но с началом масштабной программы креативной ревитализации во второй половине 2010-х ЗИЛ начал преображаться — на месте старых корпусов появились современные жилые кварталы, открылся благоустроенный парк, протянулась набережная с дорожками для прогулок и занятий спортом.

Одна из будущих магистралей строящегося обновленного района — бульвар Братьев Весниных — названа в честь знаменитых архитекторов-конструктивистов, чьи идеи изменили инженерные подходы к организации городской среды.

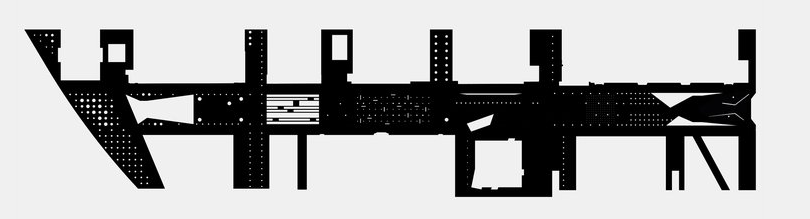

Новый бульвар повторяет трассировку главной оси, заложенной самими Весниными в их генеральном плане ЗИЛа 1930-х годов. Эта ось представляла собой продольную линию, вокруг которой концентрировались ключевые общественные и культурные объекты — заводской клуб, театр, гостиница, музеи.

Сегодня эта идея обрела вторую жизнь. Вдоль нового бульвара, как и в первоначальном замысле, формируется многопрофильный социальный кластер. Территория здесь не просто обновляется, но возвращает к жизни инженерные концепции прошлого, встраивая их в современный контекст. Бульвар становится символом преемственности — от авангарда 1920-х к урбанистике XXI века.

Конструктивисты, среди которых Веснины занимали лидирующие позиции, одними из первых отказались от декоративных элементов и сосредоточились на создании пространств, максимально соответствующих своему назначению. В работе они исходили из логики практичности: сначала определяли, кто и как будет использовать пространство, затем просчитывали инженерное наполнение и лишь затем переходили к архитектурному решению.

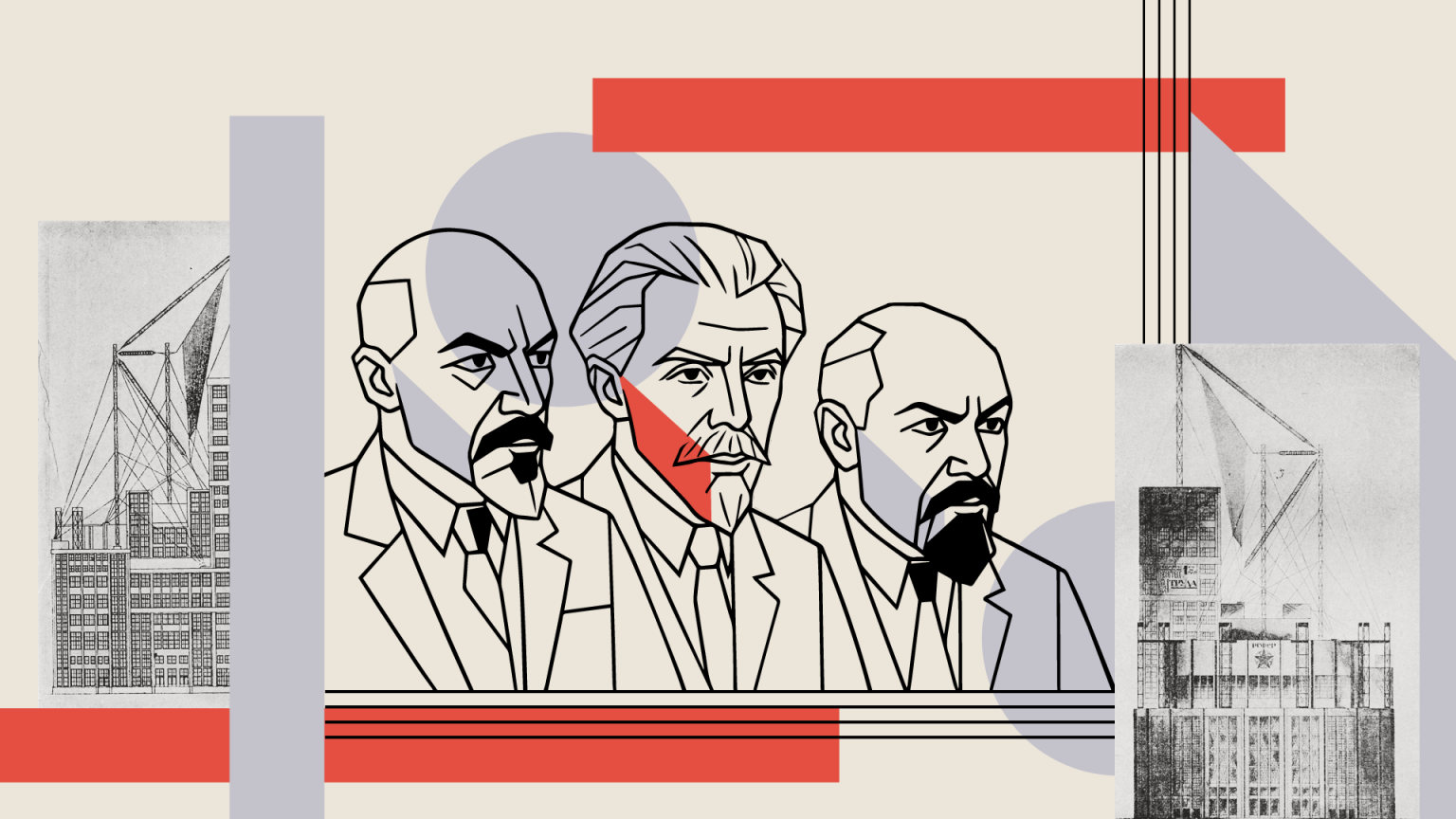

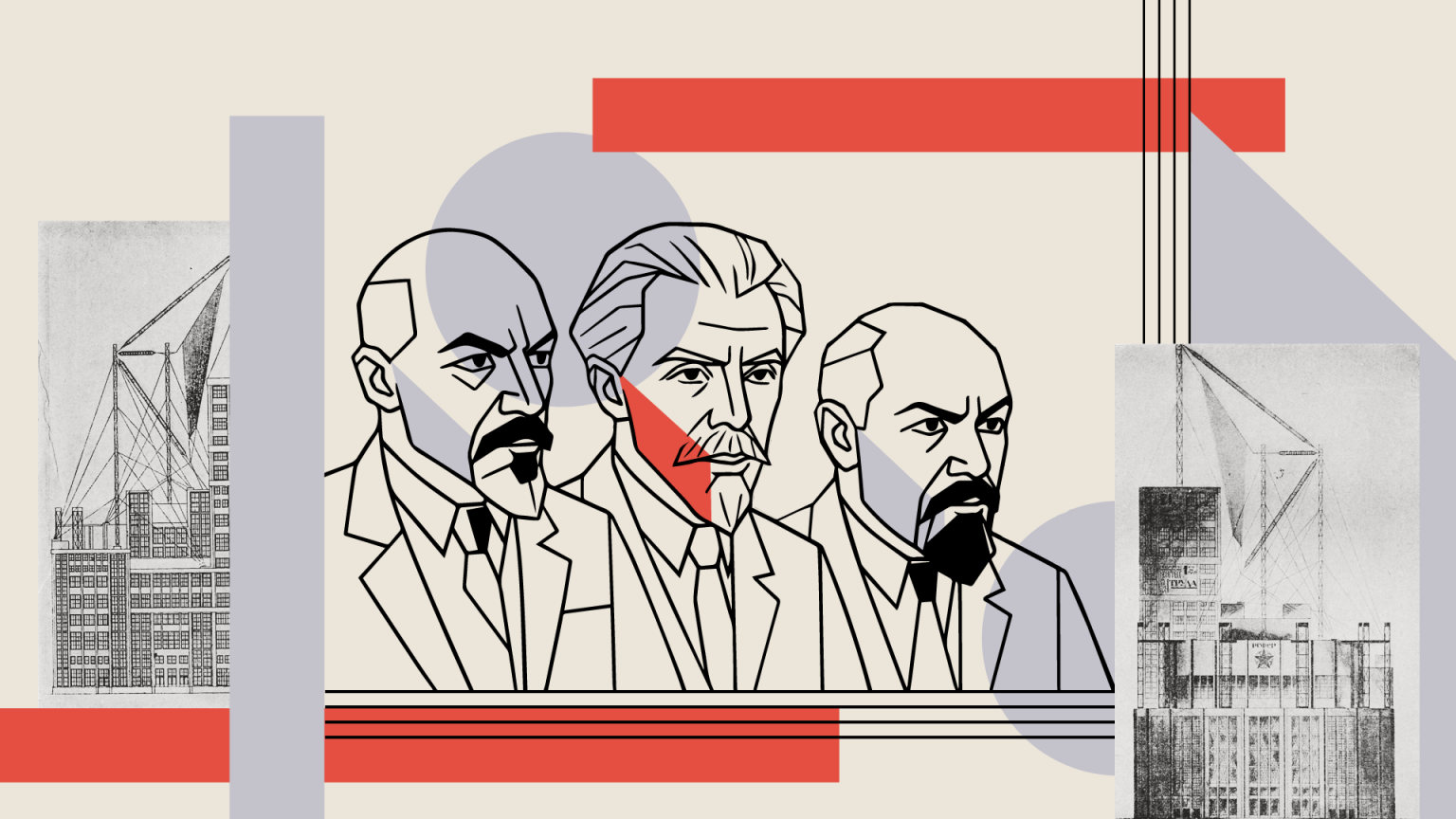

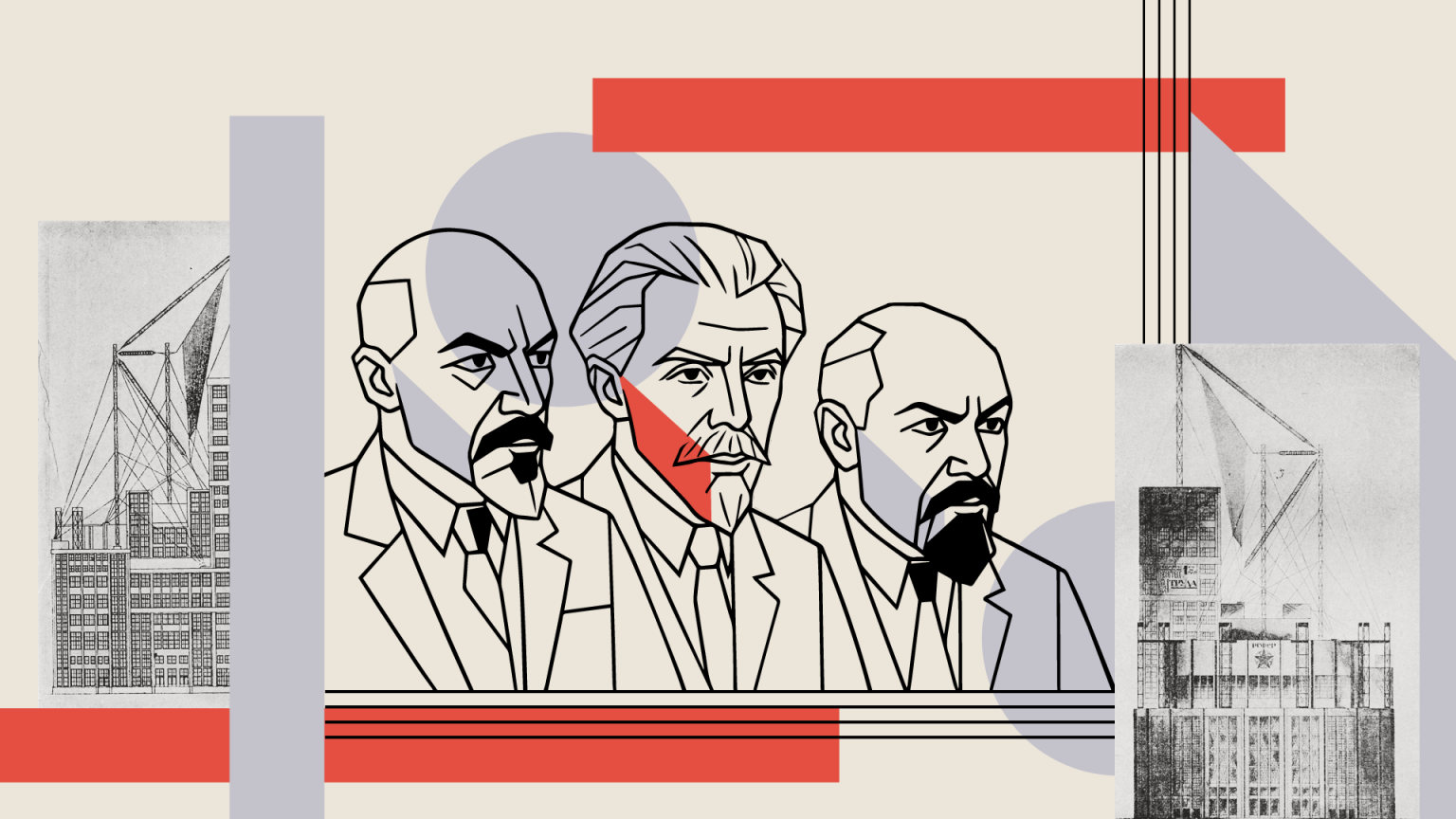

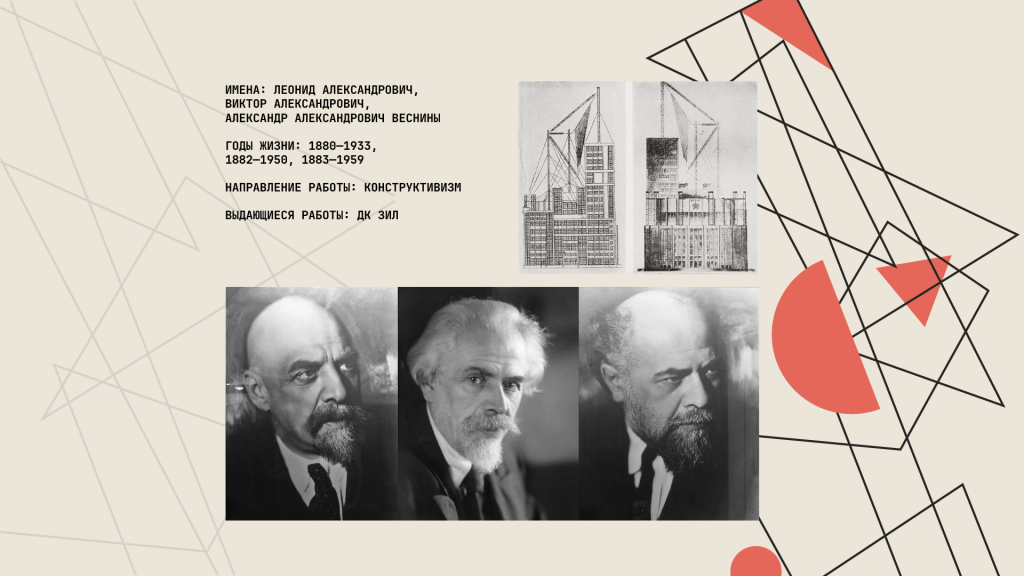

Три судьбы, одно наследие

Леонид, Виктор и Александр Веснины родились в городе Юрьевец на Волге с разницей всего в несколько лет. С раннего детства, которое у братьев выпало на 1880-е, родители прививали им любовь к искусству, чтению, живописи, наблюдению за природой.

Веснины получили образование в петербургском Институте гражданских инженеров, а позже перебрались в Москву, с которой связали дальнейший профессиональный путь.

До революции они работали в классическом стиле, проектируя здания в Москве под руководством известных архитекторов того времени. После 1917 года братья получили возможность воплотить свои прогрессивные идеи.

Это было не только кровное братство, но и творческое: даже в тех проектах, где есть подпись одного или двух из трех братьев, обычно можно проследить участие третьего.

Александр Веснин вошел в группу основателей объединения конструктивистов, которое издавало журнал «Современная архитектура» (СА). Виктор Веснин занимал высокие посты в архитектурном сообществе — был председателем Союза архитекторов, президентом Академии архитектуры, членом Академии наук, депутатом Верховного Совета.

Братья Веснины создали собственную архитектурную школу, воспитав целое поколение архитекторов. Их подход к проектированию, основанный на функциональности, технологичности и социальной ответственности, сформировал облик советской архитектуры 1920−30-х годов и продолжает влиять на современное зодчество.

Железобетонное, но гибкое

Одним из главных инженерных новшеств, которые Веснины активно развивали в отечественной архитектуре, стало широкое использование железобетонных каркасов. Это прогрессивное решение, активно продвигаемое в то время Ле Корбюзье в Европе, позволило отказаться от несущих стен и создать принципиально новый тип пространства — гибкий, трансформируемый, адаптивный.

Чтобы понять вклад Весниных в трансформацию городской среды, вернемся к истории ЗИЛа. В 1930-х, когда в Москве начали создавать инфраструктуру для досуга рабочих, братья спроектировали Дворец культуры ЗИЛ. Здание оказалось настолько функциональным и «живучим», что продолжает работать до сих пор.

Реновация территории бывшего завода его не затронула — ДК расположен в соседнем квартале и остался в стороне от строительной лихорадки. За более чем девяносто лет с момента постройки здание пережило несколько реконструкций, но каждая из них проводилась с уважением к архитектурной концепции, заложенной братьями Весниными.

Используя железобетон и стеклянные фасады, Веснины разработали уникальную структуру с плавным переходом помещений друг в друга. Получилось цельное, гибкое пространство, освобожденное от «темноты» несущих стен и перекрытий.

В наши дни принцип гибкого пространства стал основой для проектирования современных офисов, коворкингов, многофункциональных культурных центров. Гибкие планировки и трансформируемые пространства в таких проектах, как культурные центры «ЗИЛ» и «Гараж», — дальние потомки идей Весниных в 1920−30-е годы.

Подмосковный музейный комплекс «Зоя» — тоже пример современного архитектурного диалога с конструктивистами.

Прозрачные фасады и игра света внутри — не только дань стилю, но и символ открытости, предельной конкретики образа.

Связь здания с ландшафтом — еще одна важная деталь. Музей как будто вырастает из земли, продолжает рельеф. Так язык конструктивизма становится инструментом не утопии, как в 1920-х, а исторической памяти.

Коммуникации без границ

Человекоцентричность и открытость конструктивизма в архитектуре братьев Весниных проявились прежде всего в инженерной точности решений. Они стремились не просто спроектировать здание, а встроить его в городской ландшафт, стерев границы между внутренним и внешним пространством, а также в самом здании — между инженерными коммуникациями и культурной средой. В проекте Дворца культуры ЗИЛ архитекторы предусмотрели прямые выходы из помещений в зеленые зоны, устроили террасы и смотровые площадки.

Почти сто лет спустя ту же идею по-новому реализовал итальянский постмодернист Ренцо Пиано в проекте ревитализации ГЭС-2 в Москве на Болотной набережной: бывшая электростанция превратилась в арт-кластер с внутренними садами.

Центральный в этом плане элемент — «Роща» из сотен берез, высаженных прямо на месте бывшего промышленного двора.

Подобно Весниным, Ренцо Пиано работает с ритмом, светом и воздухом, только вместо железобетона использует тонкие стальные конструкции, создавая ту же прозрачность и свободу, но другими средствами.

И в ГЭС-2, и в здании Мосторга, спроектированном Весниными в 1920-х, стекло играет ключевую роль — как средство радикального переосмысления фасада. В Мосторге на Красной Пресне Веснины первыми в СССР применили полностью остекленный уличный фасад, подчиненный логике функционализма: прозрачность не ради красоты, а чтобы сделать торговое пространство максимально открытым и светлым.

Спустя век западный модный бренд оценил удобство помещения с маркетинговой точки зрения.

В одной плоскости

Конструктивизм радикально изменил архитектурное восприятие не только фасада, но и крыши зданий. Веснины рассматривали крышу не как элемент, завершающий постройку, а как ее функциональное продолжение. Братья проектировали здания с плоскими эксплуатируемыми площадками, которые становились дополнительными общественными территориями — например, для социальных активностей и заботы о здоровье.

Задуманное столетие назад получило широкое развитие сегодня — на крышах современных высоток в разных городах мира открываются спортивные корнеры, проводятся занятия по фитнесу и йоге.

Теперь плоские крыши, эксплуатируемые террасы, внутренние дворы-атриумы стали неотъемлемой частью современной экоустойчивой архитектуры.

Для Весниных большое значение имела функциональная насыщенность их проектов. Им было важно, чтобы архитектура эффективно выполняла свою социальную функцию — обучение, культурное развитие, организацию досуга.

В ДК ЗИЛ проводились занятия по шитью, фотоделу, цирковому искусству, работали кружки радиолюбителей, авиамоделистов, юных натуралистов. Это была не просто дань моде — рабочие клубы и дома культуры продолжали дореволюционную традицию «народных домов», призванных отвлечь рабочих от пагубных привычек и предложить им достойную альтернативу. В советском контексте эта идея приобрела дополнительное измерение: рабочие клубы часто строились на месте храмов и заменяли религиозные институты светскими формами общественной жизни.

Сегодня идея многофункциональных культурных центров получила второе рождение. Современные креативные кластеры, такие как дизайн-завод «Флакон» или «Artplay», точно так же объединяют в себе различные функции — от обучения до развлечений, от работы до отдыха.

На светлой стороне

Особое внимание братья Веснины уделяли естественному освещению и вентиляции закрытых помещений. Конструктивисты стремились проектировать здания так, чтобы в них не было темных углов — Дворец культуры ЗИЛ лишь один из множества примеров.

Для обеспечения максимального естественного освещения Веснины разрабатывали системы «ленточных окон» — световых проемов, опоясывающих здание.

В некоторых проектах, например в здании «Ленинградской правды», братья-архитекторы предлагали практически полностью остекленные фасады.

Востребованность такого подхода в XXI веке, кажется, уже никем не подвергается сомнению.

Старые концепции — новые технологии

Стремление к максимальному естественному освещению в начале ХХ века входило в противоречие с энергоэффективностью зданий — большие окна увеличивали теплопотери в холодное время года. Этот недостаток не всегда учитывался конструктивистами, для которых приоритетом было скорее обеспечение гигиены и комфорта, чем экономия энергии. Но в наши дни эту проблему успешно решают новейшие инженерные системы. На крыше ГЭС-2, например, установлены солнечные батареи, а в инженерных системах — от вентиляции до освещения — используются технологии для экономии электропотребления.

Веснины, вероятно, по достоинству оценили бы и то, как на ГЭС-2 теперь организована вентиляция. В их времена над электростанцией возвышались закопченные кирпичные трубы — символ индустриального века. Сегодня на их месте — 70-метровые воздухозаборники из металла. Они не загрязняют воздух, а втягивают чистый с улицы и равномерно распределяют его по всем помещениям через систему воздуховодов. Архитектура и инженерные коммуникации здесь представляют собой единое целое, хотя это целое и состоит из множества элементов различного назначения.

Модуль как стандарт

Этот инженерный подход напрямую связан с еще одной ключевой идеей конструктивистов — модульностью и стандартизацией. Веснины первыми в СССР начали рассматривать архитектуру как систему, в которой каждый элемент можно масштабировать и адаптировать под разные условия. В проектах Дворца труда, дома «Аркос» и Дома наркомата тяжелой промышленности они закладывали принципы серийного строительства: здание как набор повторяющихся логических блоков.

Сегодня модульность и стандартизация — неотъемлемая часть современной архитектуры и строительства. От каркасных домов до CLT-панелей, от сборных офисных перегородок до модульных гостиничных номеров — все эти решения развивают принципы, заложенные в эпоху конструктивизма.

Язык, не нуждающийся в переводе

Многие проекты братьев Весниных остались нереализованными. Другие утрачены. В Москве — главном городе их деятельности — сохранились лишь немногие из построек. Среди них Дворец культуры Пролетарского района (ДК или КЦ ЗИЛ), Дом общества бывших политкаторжан (ныне Театр киноактера на Поварской, а недавно — театр «Мастерская 12» Никиты Михалкова), Пресненский Мосторг (универмаг). Но влияние Весниных и других советских конструктивистов распространяется далеко за пределы столицы и страны.

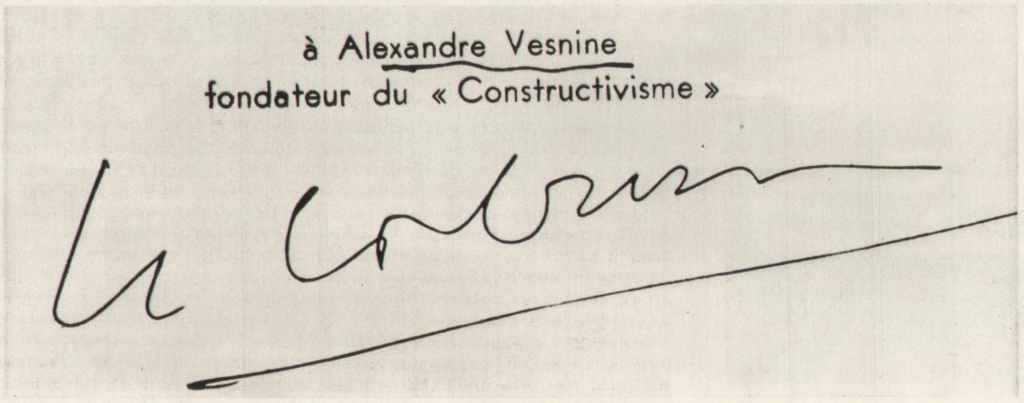

Идеи конструктивистов из России вызывали интерес по всему миру: их внимательно изучали мэтры мирового функционализма, такие как Ле Корбюзье. В 1928 году он, уже всемирно признанный мастер, приезжал в Москву для участия в конкурсе на проект Центросоюза и лично встречался с советскими архитекторами, в том числе с Весниными. «Александру Веснину — духовному отцу молодой русской архитектуры и московским коллегам», — гласит подпись Ле Корбюзье к подаренной советскому коллеге книге.

Это признание — не просто знак личного уважения. Оно подчеркивает главное: язык, на котором говорили конструктивисты, универсален. Он работает и в прошлом, и в настоящем, и в том будущем, которое уже наступает. В этом смысле Веснины не просто оставили след в истории. Они продолжают создавать среду для современного человека — уже его собственными силами и талантами.

Принципы братьев Весниных, актуальные в современной архитектуре и инженерии:

- Функциональный подход: проектирование от потребностей человека к архитектурной форме.

- Модульность и стандартизация: создание универсальных архитектурных элементов и решений.

- Каркасные конструкции и гибкие пространства: использование железобетонного каркаса для создания адаптивных помещений.

- Интеграция инфраструктуры: размытие границ между зданием и окружающей средой.

- Естественное освещение и вентиляция: максимальное использование природных факторов.

- Социальная инженерия: проектирование пространств, влияющих на поведение людей.

- Компактная урбанистика: создание районов с полным набором инфраструктуры в пешей доступности.