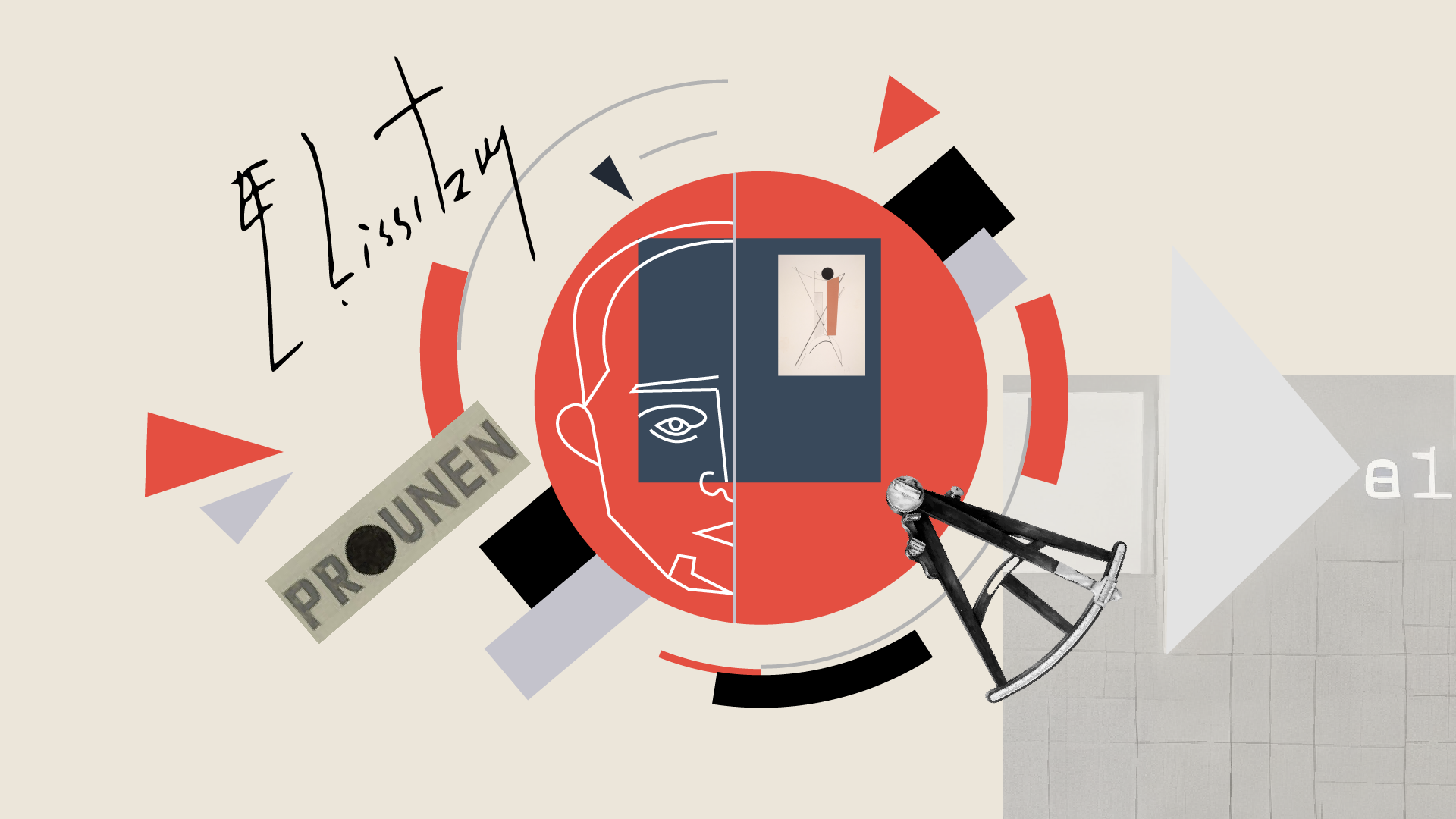

Горизонтальные небоскребы и 3D-модели: как идеи Лисицкого предсказали инженерные концепции XXI века

Сто лет назад в России зародились концепции, ставшие одной из основ современного мира дизайна и технологий. Среди их создателей — авангардист, сподвижник Казимира Малевича Эль Лисицкий. Его идеи предвосхитили многие визуальные и инженерные решения в архитектуре, 3D-проектировании, графике и иммерсивных технологиях. Инженерная философия Лисицкого сегодня даже более актуальна, чем при жизни автора.

Марина Фирсова, историк архитектуры и исследователь наследия авангардистов, продюсер образовательно-просветительской компании «Москва глазами инженера», рассказывает о жизненном пути Лисицкого и его влиянии на современную инженерную культуру.

- как на творчестве Лисицкого отразилось влияние Марка Шагала и Казимира Малевича

- где в мире можно встретить горизонтальные неборскребы, идея которых принадлежала Лазарю Марковичу

- почему устройство современных торговых центров отсылает к задумкам Лисицкого и при чем тут IKEA

- какие принципы супрематиста все еще актуальны в современной инженерии

Принцип конструктивистов «функция определяет форму» вдохновляет инженеров YADRO, а дизайн серверов и систем хранения данных отсылает к стремительным, абстрактным формам из работ русских авангардистов. Функциональность изделий формирует архитектуру и внешний вид каждого продукта YADRO.

Так, эксперты «Глазами инженера» проведут параллели между идеями прошлого века и современными концепциями в архитектуре, технологиях, дизайне и других сферах.

Русский авангард оказал большое влияние на инженерию. Схожесть подходов к реализации художественных и инженерных задач особенно ярко выразилась в творчестве конструктивистов и супрематистов. Они мыслили как инженеры: отвергали декоративность прошлого, прославляли математическую точность, вдохновлялись геометрией и проектированием.

Но Эль Лисицкий даже среди них был особенным. В отличие от своего наставника Казимира Малевича, он не ограничивал себя рамками абстрактного искусства и обладал редким даром, как сказали бы сегодня, «бесшовно» соединять эстетическое и практическое. Другим его талантом, выражаясь современным языком, была коммуникабельность и адаптивность — Лисицкий легко сходился с людьми и с готовностью брался за новые проекты.

Креативность и легкость в общении Лисицкого открывала перед ним многие двери. Во время учебы в Европе он сблизился с представителями Bauhaus, работал с голландскими художниками из группы De Stijl. Однако городом, сформировавшим Лисицкого как супрематиста, был Витебск. В 1919 году он слыл центром художественных инноваций. Именно здесь Лисицкий встретил Казимира Малевича, и это кардинально изменило его творческий путь. Основатель супрематизма руководил в Витебске художественным училищем и создал там объединение УНОВИС.

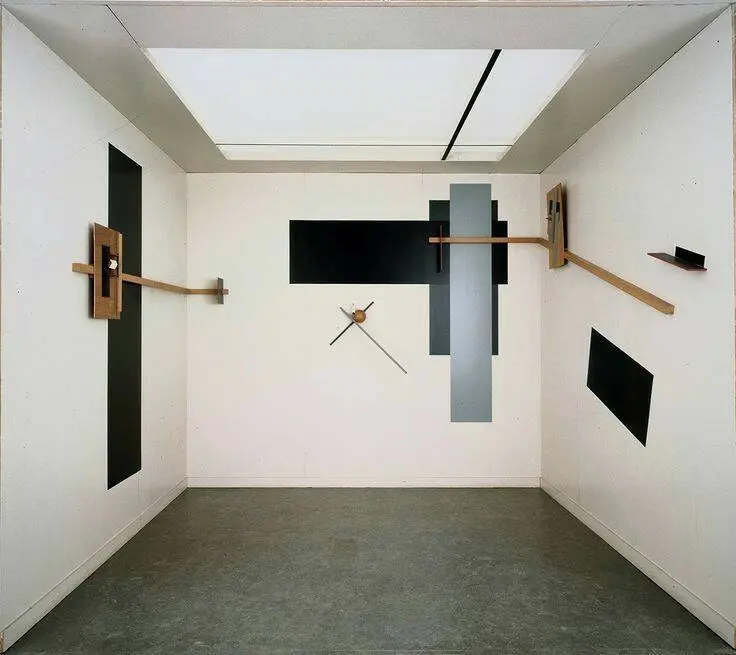

Именно под влиянием Малевича Лисицкий начал создавать проуны — «проекты утверждения нового». Эти визуальные произведения объединяли живопись, архитектуру и графику в единое целое. Сейчас их можно было бы назвать 3D-моделями или шире — инсталляциями. Но тогда таких понятий еще не существовало.

Покоряя 3D-пространство

«Проун — это покорение пространства», — писал Лисицкий, подразумевая под этим создание объемной модели. Малевич при этом относился к проунам с подозрением, усматривая в них нечто слишком предметное, чуждое «высшей реальности» супрематизма. Так у них возникли первые расхождения.

Идея проунов послужила для Лисицкого фундаментом, на котором он выстраивал другие свои концепции. «Я создал проуны как пересадочную станцию от живописи к архитектуре», — подчеркивал мастер.

Их можно было предвидеть: в отличие от художника Малевича, Лисицкий был практичным человеком с инженерным образованием. Он считал, что идеальным плоским супрематическим композициям не хватает объема.

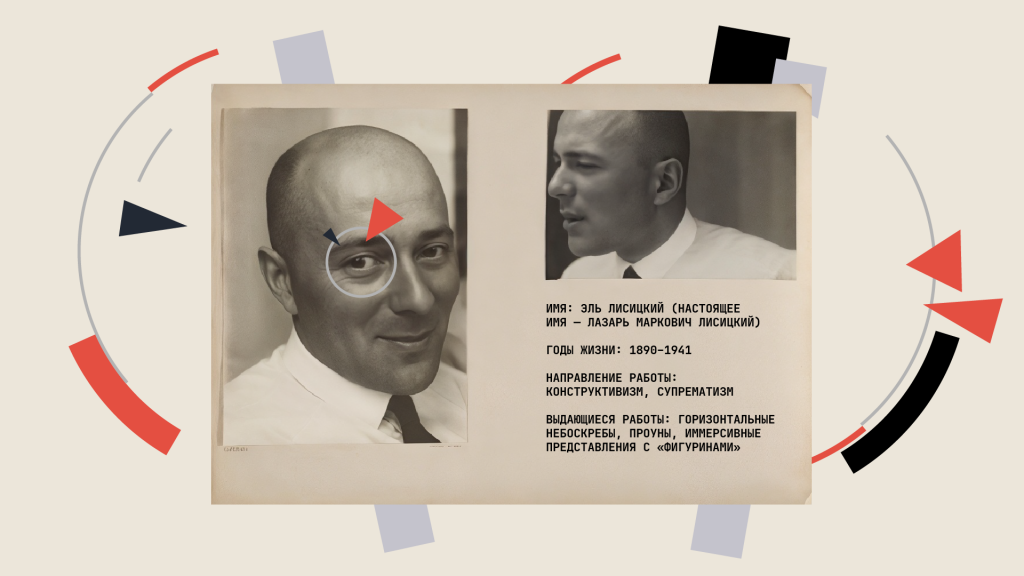

Жизненный путь Лисицкого

Лазарь Маркович Лисицкий родился в 1890 году в городке Починок — тогда Смоленской губернии Российской империи. В Витебске, куда позже переехала семья, посещал частную школу рисования. Мечтая стать художником, пытался поступить в петербургскую Императорскую академию художеств, но его не приняли, и этот отказ направил жизнь Лисицкого в совершенно иное русло.

Вместо классической живописи он отправился изучать архитектуру в политехническую школу Дармштадта. В Германии он получил техническое образование, научился чертить и проектировать. Однако начало Первой мировой войны заставило его срочно вернуться в Россию.

В Москве Лисицкий поступил в политехнический институт, эвакуированный в столицу из Риги, и там получил российское образование.

Новый поворот в его судьбе случился, когда друг детства Марк Шагал пригласил его преподавать в Витебск — город, где они вместе учились живописи еще до попыток обустроится в Петербурге.

Вскоре в Витебск приехал и Казимир Малевич, который быстро стал центром притяжения для молодых художников. Однако его философия супрематизма, отрицавшая предметность в искусстве, противоречила подходу Шагала.

Творческие разногласия привели к тому, что в школе возникли две группировки: предметная под руководством Шагала и беспредметная во главе с Малевичем.

Лисицкий оказался на распутье. С одной стороны — давняя дружба с Шагалом, с другой — революционные идеи Малевича, которые отзывались в нем сильнее.

Он выбрал супрематизм и, хотя долгое время после этого работал под влиянием Малевича, постепенно выработал собственный уникальный подход — адаптировал идеи супрематизма своего учителя для утилитарного применения.

Небоскреб на горизонте

Развивая концепцию проунов, Эль Лисицкий применил свои идеи к реальным архитектурным задачам. Он все больше отходил от беспредметности Малевича и размышлял не просто о предметном, но о масштабных формах. Инженерное образование и авангардные взгляды подвели его к разработке новаторской концепции «горизонтальных небоскребов» — Wolkenbügel, которые должны были изменить представление о городской застройке.

Лисицкий предлагал строить небоскребы с горизонтальными секциями на уровне верхних этажей, создавая мосты и платформы, соединяющие здания. Так формировалось бы многослойное городское пространство, где нижний уровень оставался свободным для пешеходов и общественных зон. Тогда эта идея многим казалась утопией — потребовалось столетие, чтобы заложенные Лисицким принципы нашли воплощение в реальности.

Сегодня горизонтальные небоскребы — это уже не экспериментальная архитектура, а инженерная необходимость, продиктованная стремительным развитием мегаполисов.

Новый комплекс Raffles City Chongqing в китайском Чунцине — словно ожившая идея Лисицкого. Созданный американо-израильским бюро Safdie Architects, этот гигант разделен на восемь 250-метровых башен. Все они наверху объединены растянувшейся на 300 метров горизонтальной консолью The Crystal, внутри которой расположены большой общественный сад, смотровая площадка под открытым небом, бары, рестораны, конференц-залы, вестибюль отеля и закрытый клуб с бассейном. Все это соответствует замыслу Wolkenbügel: поднять уровень городской жизни на новую высоту.

Сингапурский Marina Bay Sands — старшая сестра высотки в Чунцине. Это проект тех же Safdie Architects, только построили ее на восемь лет ранее. В этой конструкции три башни поддерживают горизонтальный небоскреб SkyPark, напоминающий парящий в воздухе корабль. На «корабле» разместили отель, смотровую площадку и один из самых известных бассейнов в мире.

Москва тоже не осталась в стороне от горизонтального высотного строительства. «Башни Лисицкого» в жилом комплексе «Селигер Сити» хоть и не столь эпатажны по форме, как азиатские гиганты, но воплощают ту же идею соединения высотных сооружений в единую систему горизонтальной секцией.

Проект «Бадаевский» с его жилыми корпусами на колоннах отсылает к тем же принципам Wolkenbügel.

Даже в столь масштабных проектах, как футуристичный мегаполис Neom в Саудовской Аравии, прослеживается тот же поиск альтернативной организации пространства. Строящийся посреди пустыни Neom олицетворяет эпоху новой урбанистики — в центре этого гигантского кластера саудиты возводят город-линию, вытянутую на 170 километров. Идея The Line тоже кажется утопичной — как и концепты Лисицкого в 1920-х. Но проект уже реализуется, и стройка идет.

Если бы Лисицкий жил сегодня, не исключено, что его увидели бы на одной из строительных площадок Neom.

В Москве Лисицкий разрабатывал проекты административных зданий для Бульварного кольца. В отличие от Владимира Татлина, чья знаменитая башня III Интернационала была скорее художественным замыслом, Лисицкий подходил к задачам с инженерной скрупулезностью — делал чертежи горизонтальных небоскребов с расчетом нагрузок и детальной проработкой всех аспектов.

Увы, советские реалии в 1920-х еще не позволяли реализовать его идеи. Но Лисицкий никогда не опускал рук — у него было много иных замыслов.

Иммерсивные лучи и фигурины

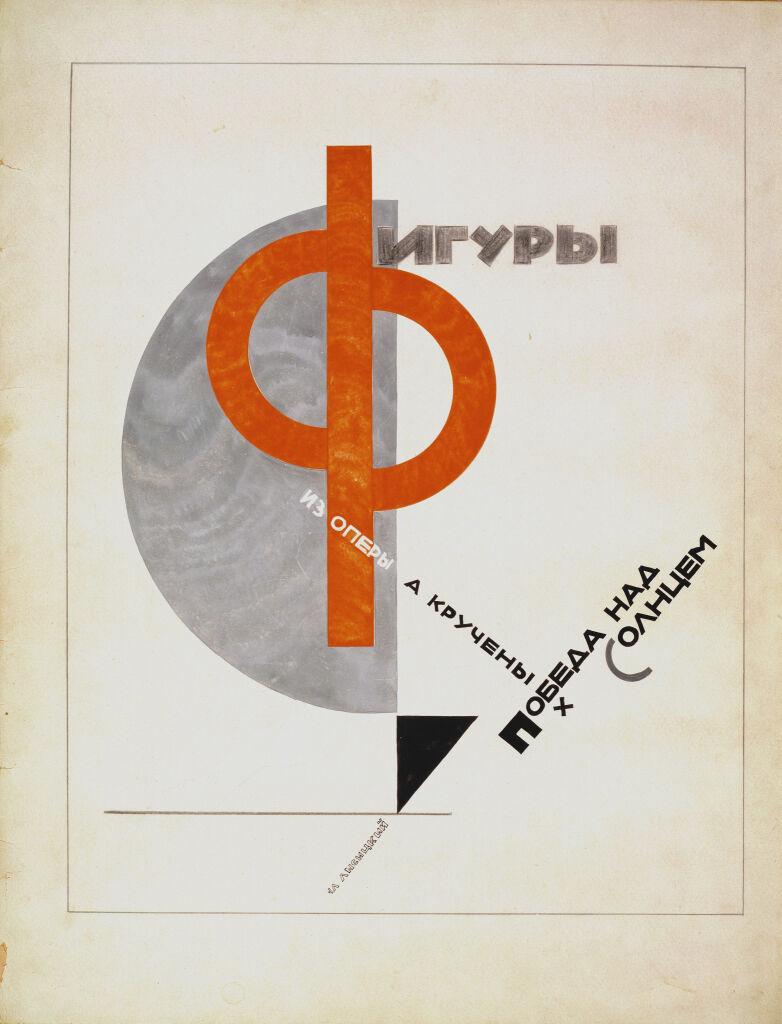

Идеи Лисицкого опережали свое время не только в строгих рамках архитектуры. В 1923 году он разработал систему электромеханического театра для постановки оперы «Победа над Солнцем», фактически создав прототип современных мультимедийных комплексов.

Вместо актеров-людей на сцене такого театра должны были появляться фигурины — марионетки, приводимые в движение сложной системой электромоторов и рычагов. Он продумал механику движения, свет, проекции и централизованное управление этими системами. И управление было интегрировано в саму сценографию: механизм, по замыслу Лисицкого, становился частью зрелищного процесса.

В фигуринах была тщательно продумана каждая деталь. Марионетки проектировались с учетом износостойкости материалов и возможностей механической анимации, причем весьма замысловатой. Так, один из персонажей передвигался на колесе вместо ноги и с пропеллером на спине.

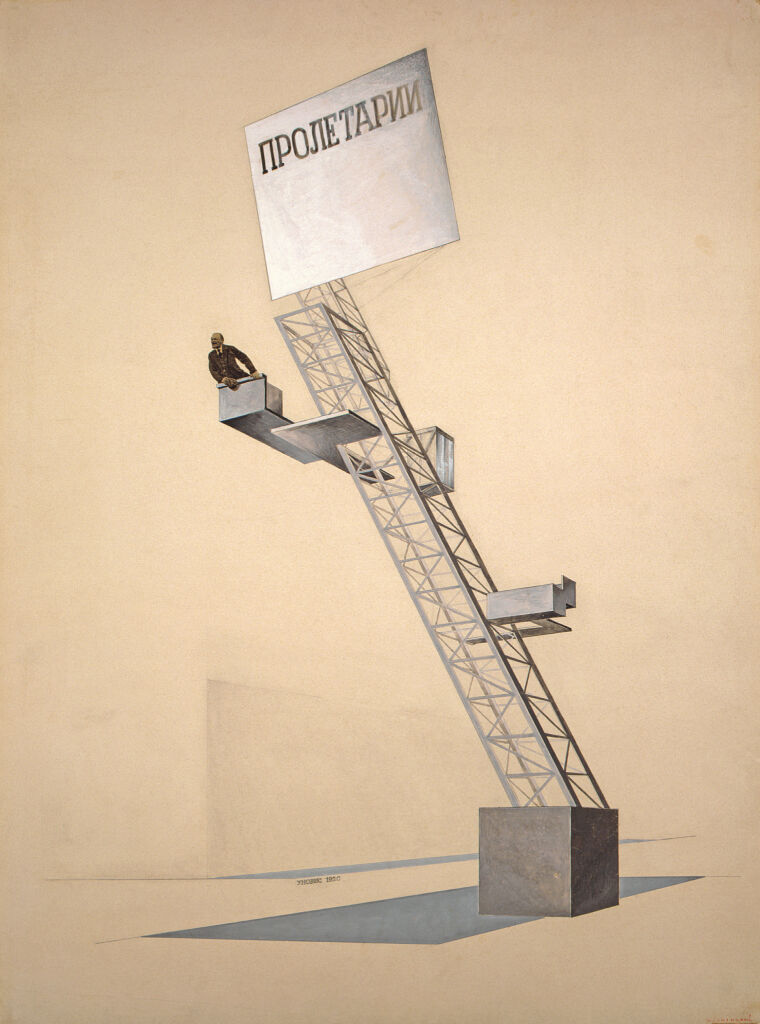

Проект «Трибуна оратора» стал продолжением инженерных экспериментов Лисицкого. В его исполнении сооружение для публичных выступлений напоминает телескопическую пожарную лестницу, только намного сложнее: в концепции предусмотрены подвижные балконы, которые могли бы перемещаться, отдельный лифт для подъема «оратора» и многофункциональная верхняя платформа.

Предвестник мега-моллов

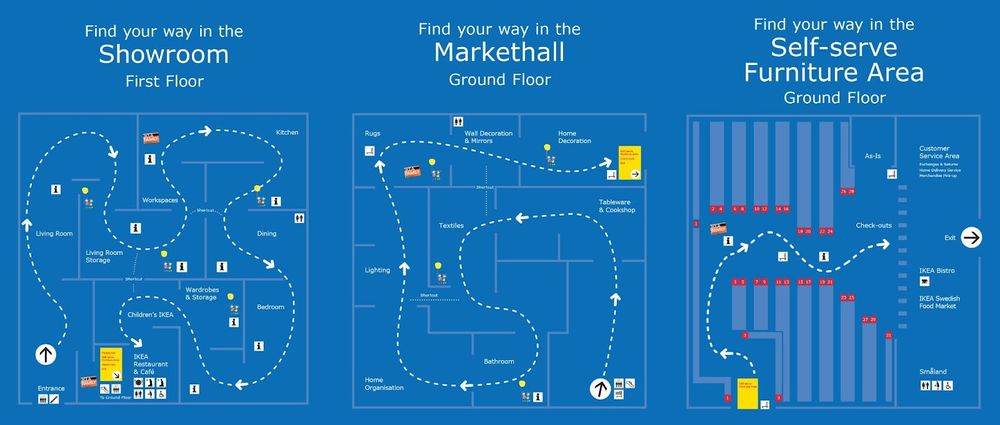

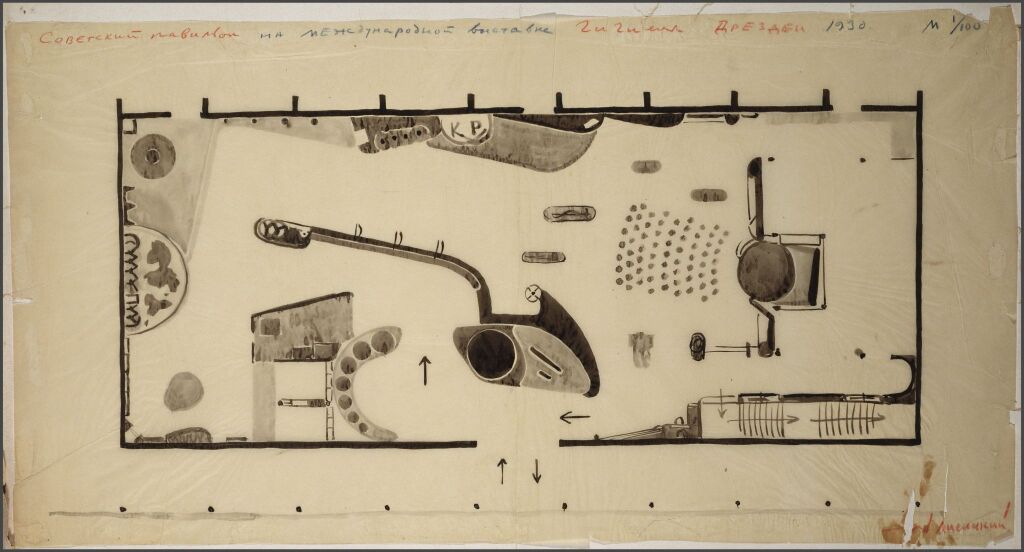

Над тем, как привлечь внимание аудитории, Лисицкий размышлял и при проектировании выставочных пространств. В 1928 году в созданном им павильоне «Пресса» в Кельне он развернул 24-метровый «баннер» — в 1928 году такие масштабы печати были уникальны.

Конструкция павильона не только направляла посетителей, но и регулировала скорость их движения, заставляя задерживаться у важных экспонатов и быстрее проходить второстепенные. В павильоне «Гигиена» Лисицкий также впервые задействовал потолок как экспозиционную плоскость, разместив на нем плакаты.

Размещенные над головами зрителей плакаты превращали пространство в трехмерное, создавая эффект полного погружения. Это вызвало настоящий фурор. В том же павильоне он показывал фильмы, сделав кино частью выставки — прообраз современных мультимедийных инсталляций.

Музей будущего, ставший настоящим

В 1924 году Казимир Малевич писал Лисицкому из Ленинграда в Швейцарию: «Вы конструктор, испугались Супрематизма… Конструктивист-монтажник, куда Вас занесло, хотели освободить свою личность, свое Я, от того, что сделал я…».

Наблюдателю из XXI века очевидно: «конструктивисту-монтажнику» Лисицкому удалось войти в историю самобытным новатором со своим собственным представлением об авангарде. В центре Витебска, где они когда-то вместе с Малевичем мечтали и творили, теперь открыт Музей истории Витебского народного художественного училища (ВНХУ).

В 2012—2017 годах создатели музея перестроили интерьер старого здания в соответствии с первоначальной задумкой Лисицкого: демонтировали пол второго этажа и организовали вместо него атриум.

На полу мастера выложили гигантское каменное панно с увеличенной копией плаката Лисицкого «Клином красным бей белых».

Теперь наследие Лисицкого сохраняется в обновленных стенах и в городе, где сто лет назад началось его восхождение к вершинам мирового конструктивизма.

Принципы Лисицкого, актуальные в современной инженерии и дизайне:

- Междисциплинарность: объединение инженерного знания, проектного подхода и художественного видения.

- Концептуальное мышление: создание объектов как части систем и частного воплощения концепций.

- Функциональная эстетика: сочетание практичности содержания и гармоничности формы — ключевой принцип современного дизайна.

- Адаптивность: один из базовых навыков в инженерии ХХI века, позволяющий специалисту оперативно тестировать разные решения, безболезненно отказываясь от неоправдавших ожидания.

Кажется, что фамилия этого выдающегося экспериментатора с пространством и конструкциями незаслуженно была в тени его современников долго время. Благодаря такой емкой и обзорной статье вижу, что фигура — выдающаяся, талант и пытливый ум которой оставил нам бесценную коллекцию идей и подходов. Спасибо за материал, для меня он послужил отправной точкой для более глубокого исследования этой темы и личности Эль Лисицкого.