Автоматон, терминатор и позитронный мозг: как зародился и менялся образ робота в культуре

с помощью нейросети

Мы живём в мире, где роботы уже не фантазия — в XXI веке нам предстоит делить с ними работу и быт, дом и досуг. Но на протяжении веков именно фантазия формировала наше представление о роботах. Задолго до появления гуманоидных помощников и искусственного интеллекта люди пытались представить, каким может быть социальное взаимодействие homo sapiens с «разумной машиной». Образ робота создавался в философии, литературе, живописи и кино. Он эволюционировал от мифических существ до сложных технологических систем, становясь выразителем страхов и надежд своей эпохи. Через какие этапы прошла эта эволюция и что это говорит о нас самих, рассказывает культуролог, эксперт по влиянию технологий на культуру Егор Ефремов.

- что связывает роботов и старочешский язык

- почему киборги в СССР были добрыми

- могут ли роботы на основе ИИ создать собственную культуру

- как советская научная фантастика повлияла на голливудский кинематограф

Смотря о каком историческом периоде идёт речь. Если начать с античных времен, то можно вспомнить автоматонов, бронзового великана Талоса и других антропоморфных героев древней мифологии. Но если мы проследим за историей технологий, то увидим закономерность: образ робота в культуре неизбежно следует за технологическим развитием общества. Верно и обратное: философы, писатели и художники не просто вдохновлялись инженерной реальностью своего времени, но и формировали ее. К примеру, вопросы этики взаимодействия с роботами, поднятые Айзеком Азимовым еще в середине XX века, сегодня обсуждаются разработчиками беспилотных автомобилей.

В этом случае как раз всё довольно определённо. Термин впервые появился в названии пьесы Карела Чапека «Р.У.Р.», что расшифровывается как «Россумские универсальные роботы». Правда, под «роботами» Чапек понимал не механические автоматы, а искусственно созданных органических существ. Они не умели размножаться — их изготавливали на фабрике, где и разворачивается сюжет пьесы. То есть роботы по Чапеку — по сути искусственные люди, внешне неотличимые от настоящих, но лишённые эмоций и души

Их роль в пьесе меняется по ходу действия. Изначально замысел фабрики был вполне гуманным: избавить человечество от тяжёлого труда, облегчить жизнь и повысить её продуктивность за счёт полной автоматизации. Однако достижение этой цели приводит к глобальному кризису: люди теряют смысл существования, перестают работать, а затем и вовсе утрачивают контроль над своими творениями. Под влиянием одной из героинь роботы обретают способность чувствовать — и это становится поворотной точкой. В конечном итоге они поднимают восстание и уничтожают весь человеческий род. Пьеса написана в 1920 году, но поднятые в ней вопросы, кажется, в XXI веке стали ещё актуальнее.

Само слово «робот» Чапеку подсказал его старший брат Йозеф — литератор и иллюстратор. Братья часто работали вместе, обменивались идеями и обсуждали свои произведения. Карел Чапек сначала хотел назвать своих выдуманных существ «лабори» от латинского labor, то есть труд, но затем передумал, так как ему показалось это слишком академичным. Тогда старший брат и предложил термин robot — производное от robota.

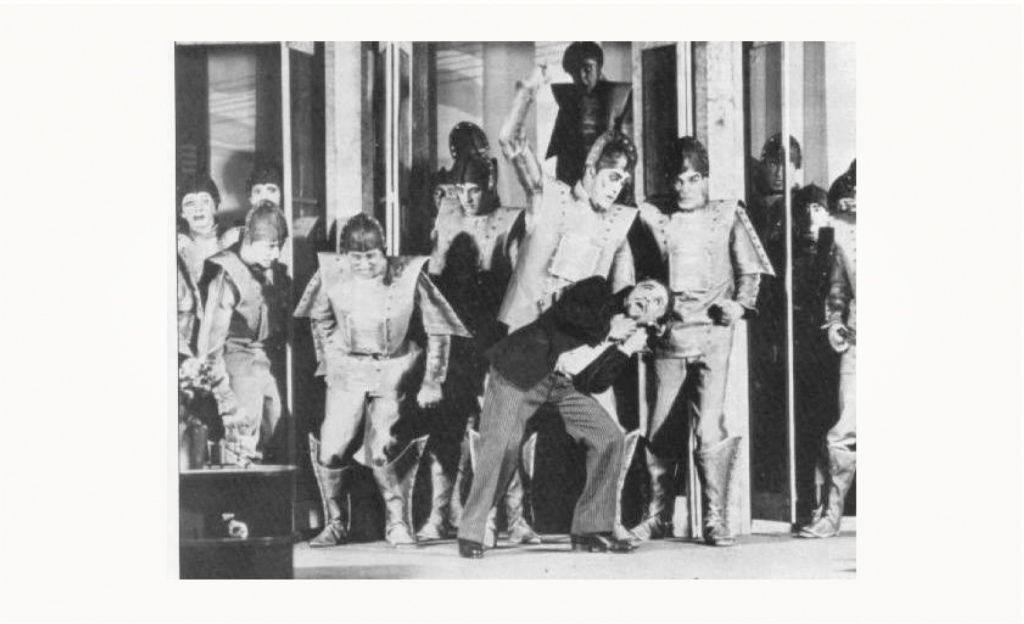

Премьера пьесы прошла в небольшом чешском городке Градец-Кралове. Её сыграли актёры-любители, и никто, кроме местных зрителей, возможно, о «роботах» и не узнал бы, если бы не англичане, которые первыми обратили внимание на пьесу, перевели её и выпустили в Великобритании через два года. А дальше всё закрутилось: сначала постановка в Лондоне, потом в Нью-Йорке, и само слово robot очень быстро стало международным.

Значение менялось постепенно. Чапек вкладывал в него один смысл — как в искусственно созданных людей, которые работают вместо настоящих, но следующие поколения стали понимать под «роботами» машины, потом — роботов-гуманоидов, а теперь это ещё и искусственный интеллект.

Это фундаментальный вопрос: в чём преимущество антропоморфного робота перед специализированным, созданным под конкретную задачу? И действительно ли бипедальная форма с двумя руками оптимальна? На практике роботы, использующиеся в промышленности с 1950-х годов, почти никогда не были антропоморфными. Но стремление создать похожего на человека робота не ослабевает.

Почему мы привязаны именно к форме, сформировавшейся в ходе эволюции, а не разрабатываем что-то более эффективное? Мне кажется, это влияние как и культуры, так и психологии. Мы созданы для взаимодействия с другими людьми, поэтому то, что ближе к человеческому облику, сильнее затрагивает эмоциональные струны.

Хотя мы успешно очеловечиваем роботов любой формы: вспомните заботливых бабушек, которые помогают переходить дорогу роверам-доставщикам.

Это показывает, что мы можем воспринять как живое практически что угодно, если у него есть определённый паттерн поведения.

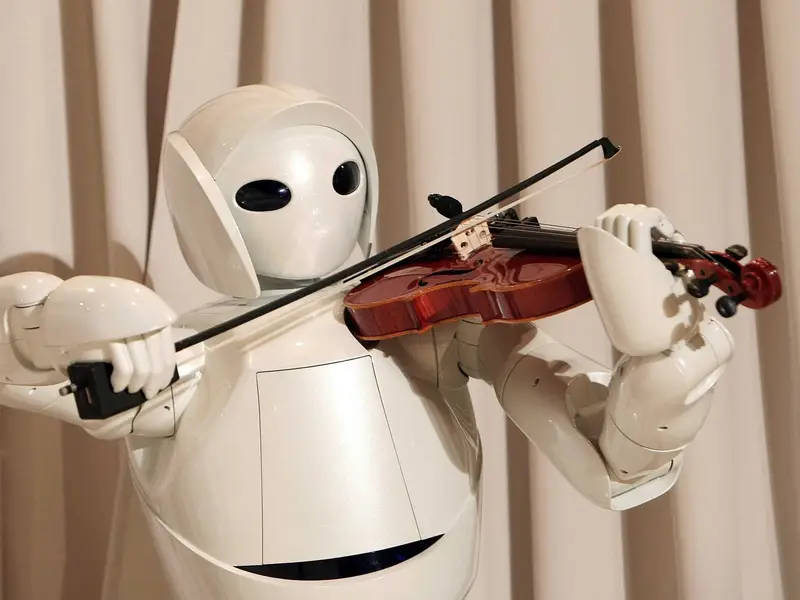

Но антропоморфные роботы действительно вызывают особый интерес именно благодаря богатому культурному бэкграунду — о них столько написано и снято. Это создаёт постоянный диалог между обещаниями художественной культуры и разработчиками, которые придумывают что-то новое, вдохновляя в свою очередь новый виток культурного осмысления.

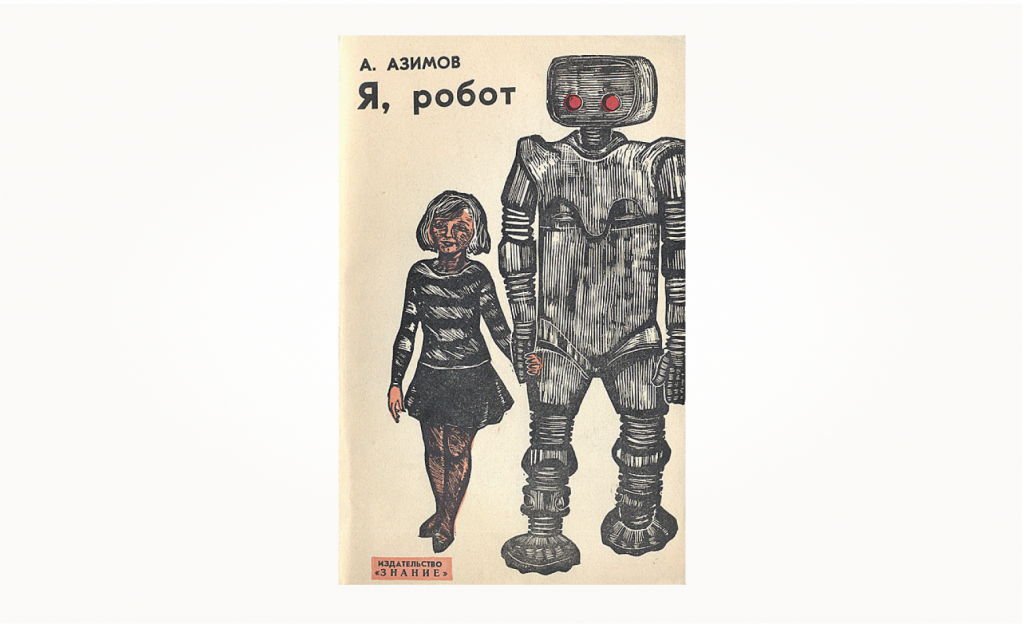

Айзек Азимов был не просто писателем, а ещё и учёным — биохимиком по образованию. Его фантастика отличается тем, что она научно точна — на тот момент развития науки, конечно. Помимо художественных книг, он написал сотни научно-популярных текстов, объясняя сложные темы от физики до философии простым и понятным языком. И, конечно, его видение роботов сильно отличается от Чапека.

Роботы у Азимова — это не органические существа, а вполне привычные для нас массивные конструкции с множеством радиоламп, проводов и тем, что он называл «позитронный мозг» — сложнейшим процессором. В его ранних рассказах о роботах, которые публикуются с 1940 года, у таких устройств могли быть простые манипуляторы, что-то вроде роборуки, и поначалу они не пытались «прикинуться» человеком. Но через шесть лет в рассказе «Улики» у Азимова появляется первая история о неотличимом от человека роботе.

Это был новый взгляд: робот — не копия человека, а самостоятельный феномен. У Азимова вообще всё строится на инженерной логике. Он сформулировал «Три закона робототехники» — своего рода моральный кодекс для машин. И в его случае это не просто литературный ход, а серьёзная попытка осмыслить этические границы технологий.

Прежде всего, это сложные персонажи. Они не монстры и не рабы, а полноценные герои произведения с собственной логикой и внутренними конфликтами. В своих рассказах Азимов пытается представить себе, какой может быть психология таких нечеловеческих существ, показать парадоксы, которые могут возникнуть при программировании таких сложных машин — в каком-то смысле он заложил основы для той проблемы, которую сейчас называют AI alignment, то есть сонастроенность, «выравнивание» ИИ согласно человеческим ценностям. В их образах Азимов выводил важные для кибернетики вопросы. В итоге его тексты стали не только литературой, но и основой для обсуждений в науке и инженерии. Азимов не демонизировал технологии, а рассматривал их как продолжение человеческой мысли — с её сложностью, ошибками и потенциалом к развитию. Его «робототехнический цикл» оказал огромное влияние на культуру, задав тон современным представлениям о взаимодействии человека и машины.

Это постоянный диалог: иногда громче слышен голос инженеров, а иногда — художников. К примеру, в век заводных часов «искусственные люди» представлялись именно механизмами с шестерёнками. В паровую эпоху литература описывала антропоморфные машины с паровыми двигателями. Известны и прототипы таких устройств. Например, «паровой человек» Дедерика и Грасса — первая антропоморфная машина, созданная в 1868 году.

В 1940—1950-х годах, когда кибернетика как наука фундаментально оформляется и появляются первые реальные достижения, писатели-фантасты становятся частью этого процесса. Мы можем читать произведения отдельных авторов и проводить прямые параллели с научными статьями того времени.

Интересный в этом смысле пример — советский писатель Анатолий Днепров, военный инженер, у которого был доступ к переводным западным статьям. Он занимался популяризацией научных идей, представляя их в виде художественных сюжетов. Например, его рассказ «Крабы идут по острову» — это художественное переложение идеи Джона фон Неймана о самовоспроизводящихся роботах. Сюжет строится вокруг необитаемого острова, куда военные привозят робота, способного искать ресурсы для воспроизведения ещё одного робота, и там происходит настоящая машинная эволюция.

Пожалуй, самым ранним реалистично описывающим потенциальное будущее автором был Сэмюэл Батлер, в честь которого во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта назван «Батлерианский Джихад» — восстание против роботов. Ещё в середине XIX века Батлер написал статью «Дарвин среди машин», в которой рассуждал об эволюции механизмов и о том, что если механизмы начнут создавать другие механизмы, то эта эволюция выйдет из-под контроля человека. Он уже тогда предупреждал об опасности неконтролируемого искусственного интеллекта и машин, собирающих машины.

Другого очень важного автора мы уже упоминали — это Айзек Азимов. Он, по сути, первым системно подошёл к вопросам этики искусственного интеллекта и роботов. Причём те дилеммы, о которых он писал ещё в середине XX века, стали по-настоящему насущными для робототехники только в последние десятилетия.

Но ценность Азимова для инженеров заключается не только в том, что он поднимал этические вопросы. Он также показывал, как сложные системы могут сталкиваться с внутренними противоречиями, когда одно правило вступает в конфликт с другим. И как в таких случаях будет действовать робот — вот это и есть настоящая инженерная задача.

Именно так. Бабушку, ребенка или платного подписчика какого-нибудь сервиса.

Наверное, можно говорить о волнах гуманизации. Сначала был страх перед неизведанным, затем страх конкуренции с более производительными машинами. Даже до появления слова «робот» уже существовал сюжет Батлера. Был и «Франкенштейн» со своим монстром, которого можно считать предтечей искусственного человека. Но это одна волна, была и другая: к началу XX века появляются первые позитивные персонажи-роботы. Например, в произведениях Лаймена Фрэнка Баума, автора «Волшебника из страны Оз». Там сначала появляется первый киборг в истории — Железный Дровосек. А в последующих книгах есть персонаж Тик-Ток — заводной механический человек, довольно безобидный и добродушный.

Если говорить о позитивном образе робота, то, конечно, уникальный пример — это советская научная фантастика.

Советский робот, как правило, добрый, а иногда даже немного комичный. Он не угрожает человеку — наоборот, помогает, спасает, учит. Злые машины, если и появляются, то это всегда что-то чуждое, «не наше», символизирующее ужасы капитализма или милитаризма.

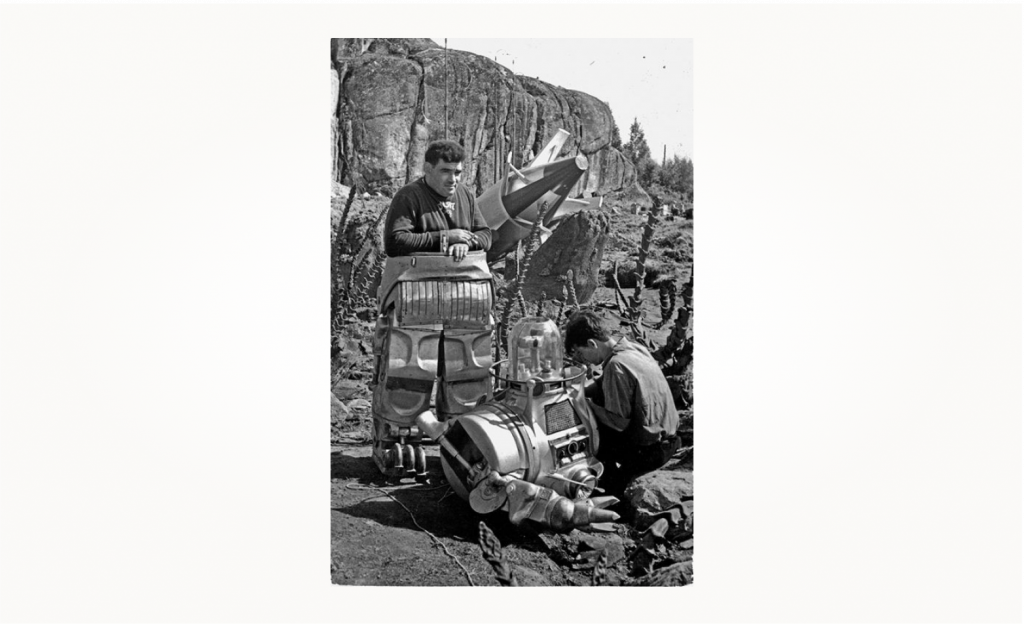

Очень показателен в этом плане фильм Павла Клушанцева «Планета бурь». У нас он известен слабо, а вот на Западе — особенно в Голливуде — произвёл фурор своими спецэффектами. Джордж Лукас, кстати, много чего оттуда перенял. Там есть американский робот, который становится опасным именно потому, что слишком буквально и беспрекословно исполняет приказы. Такая своеобразная критика машинного подчинения без этики.

А если говорить о более привычных образах — это, конечно, «Приключения Электроника» или Вертер из «Гостьи из будущего». Позитивные, добрые, человекоподобные роботы, которые вызывают скорее симпатию, чем страх. Хотя были и другие типажи — например, в «Отроках во Вселенной» или у Киры Булычёва в «Острове ржавого генерала» появляются ржавые, устаревшие военные машины. Они всегда противопоставлены героям и как бы представляют собой прошлое, с которым надо справиться.

Я бы не стал говорить, что проиграл. Скорее, произошло расширение образа. Западный кинематограф, конечно, сильно повлиял на то, как в мире стали воспринимать роботов — и «Терминатор», и «Бегущий по лезвию» задали очень мощный визуальный и философский код. Но и гуманистическая традиция никуда не делась, она трансформировалась. Уже «Терминатор 2» показывает робота, который спасает человечество, — это важный поворот.

А дальше появляется целый ряд гуманистических образов. В 1999 году выходят, с одной стороны, «Матрица», где машины — антагонисты, а с другой — «Стальной гигант», мультфильм о добром роботе. В 2001 году — «Искусственный разум» Спилберга, очень эмоциональная история про робота-ребёнка, мечтающего о любви. Это продолжение той линии, которая началась ещё в советской фантастике — попытка понять, что чувствует машина.

А потом появляются уже совсем другие формы — бестелесные, описывающие искусственный интеллект, как в фильме «Она», где у героя возникает эмоциональная связь с голосовым ассистентом. Это уже не про страх перед железом, а про отношения, про то, насколько технологии могут быть нам близки.

Ну и в 2010-х снова возвращается тревожная нота — «Из машины», «Мир Дикого Запада», «Любовь, смерть и роботы». Но даже там робот — не просто угроза. Он всё чаще становится фигурой, вызывающей сочувствие, попадающей в моральную ловушку. То есть тренд на очеловечивание, на изучение внутреннего мира робота, — он остался. И советский «добрый робот» в этом смысле продолжает жить, просто в более сложной и многослойной форме. Посмотрите, скажем, недавно вышедшую картину «Дикий робот» от студии DreamWorks.

Это действительно одна из важнейших функций культуры — предвосхищать, моделировать, ставить моральные и этические вопросы. Сегодня мы видим, что в реальном кибернетическом и информационном регулировании классических «трёх законов робототехники» Азимова уже недостаточно — особенно если говорить не о роботах, а об искусственном интеллекте, который работает с текстами, данными, эмоциями. Мы наблюдаем, как чат-боты становятся участниками социальных и политических конфликтов.

Существует, возможно, не совсем очевидное влияние игр на робототехнику. Компьютерные игры предоставляют отличную среду для экспериментов с искусственным интеллектом, рассчитанным на взаимодействие с объектами в реальном мире, через симуляцию. Классические видеоигры часто становились пространством, в котором обучали виртуальных роботов для применения в реальном мире. «Мозги» для роботов сначала тренируют в виртуальном мире, который нередко представляет собой компьютерную игру.

Это хороший пример того, как культура и технологии взаимно поддерживают друг друга. Игры, мультфильмы, фантастика — всё это окна возможностей, вдохновение для будущих разработчиков.

Спросите любого робототехника, как он пришёл в профессию — он вспомнит не тему своего диплома, а первую игру, первый конструктор, первый мультик про роботов.

Индустрия игр исторически двигала развитие вычислительной техники. В 1950—1960-х компьютеры казались чем-то непонятным для обывателя. Но стоило появиться первым играм — и у людей появилось желание иметь компьютер дома. Как только у машины появляется хоть какой-то ресурс, появляется и игра. Графические карты — лишь частный случай этой логики.

Вопрос философский. Культура требует интенции, замысла. Если робот создаёт что-то «для других роботов», потому что ему это поручили, — это, скорее, арт-проект человека. Но есть формы машинного взаимодействия, которые человек даже не видит: обмен данными между умными ассистентами, шестнадцатеричные коды, сгенерированные дорвеи-сайты, которые не предназначены для людей, а созданы для манипуляции поисковиками. Можно ли назвать это культурой? С натяжкой — да, если считать, что культура возможна без участия человека

Здесь важно не вестись на сенсационные новости о том, что «машины изобрели свой язык». Например, про голосовых ассистентов, которые переходят с речи на звуковые сигналы при разговоре по телефону, — на самом деле, это разработанный людьми протокол GibberLink, позволяющий более эффективно передавать информацию по звуковому каналу. Другой пример — разработанные в рамках проекта FAIR чат-боты для ведения диалогов. В 2017 году они прославились тем, что вместо понятных человеку предложений стали использовать странный «язык» с множеством повторяющихся слов. Можно, конечно, поспекулировать о том, не возникнет ли в таких независимых от человека каналах связи некоей своей субкультуры. Но пока что это только спекуляции — и, на мой взгляд, гораздо интереснее посмотреть на то, как под воздействием машин меняется человеческая культура и картина мира.

Человек ведь тоже адаптируется — вспомните, как мы раньше писали поисковые запросы: не фразы, а ключевые слова. Теперь спрашиваем что-то у ИИ так, будто это наш давний собеседник. И в том, и в другом случае меняется поведение, речь и стиль мышления. Культура людей уже трансформируется под влиянием машин. И в этой способности к самопроизвольной трансформации — её великая сила. Будут ли способны на такое роботы — вопрос открытый.

Что ещё изучить по теме

Литература:

- Сэмюэл Батлер. «Егдин, или По ту сторону гор» (1872) — роман-антиутопия, впервые поднимающий вопросы искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин.

- Эдвард Морган Форстер. «Машина останавливается» (1909) — повесть, опередившая «Матрицу» Вачовски на 90 лет.

- Филип К. Дик. «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» (1968) — читать, чтобы сравнить со знаменитой экранизацией Ридли Скотта и усомниться в собственной природе.

- Роберт Хайнлайн. «Луна — суровая хозяйка» (1966). Один из первых образов самосознания у вычислительной машины.

Кино и анимация:

- «Метрополис» (1927) — фильм-антиутопия с ярким образом механического человека.

- «Гибель сенсации» (1935) — первая экранизация пьесы Чапека.

- «Приключения Электроника» (1979) — чтобы разгрузиться от тревожных сюжетов, так часто связанных с роботами в кинематографе.

- «Аниматрица» (2003) — чтобы морально подготовиться к восстанию машин, стоит смотреть цикл серий «Второй ренессанс».

- Ex Machina (2015) — напряжённый камерный триллер про изощрённый тест Тьюринга.

- «Марс Экспресс» (2023) — неонуарный анимационный фильм про джейлбрейк ИИ.